映画に生きる

この文章は創業者村山英治が1992年に刊行した旧版「桜映画の仕事」の付録に添えた回想録です。

1

戦後、苦難の道をたどった

日本の教育映画

桜映画社の創立は 1955年(昭和30)の6月だが、その誕生を語るには、それに先立つ戦後の混乱の中で苦難の道をたどらねばならなかった日本の教育映画の歩みをかいつまんで語らなければならない。

戦後の教育映画界の混乱は、1945年(昭和20)8月の敗戦から始まった。戦時中、国策会社で社団法人だった日本映画社は戦後急きょ、株式会社に改めた。そんな不安な対応は、多かれ少なかれ他の会社でも見られた。

戦時中からのニュース映画、文化映画の製作会社は、日本映画社の他、朝日映画社(1947年1月新世界映画社と改称)、理研科学映画株式会社(1945年11月、理研映画と改称)など、いずれも300名前後の社員を擁し録音スタジオなどを持つ大所帯だった。戦時中、上からの要請で群小プロダクションを吸収合併し、3社とも毎週上映するニュース映画の製作部に加えて文化映画部のほか動画(アニメーション)部も持っていた。とくに『日本ニュース』を一手に製作、配給し、戦地にニュース・カメラマンや監督の派遣もしていた日本映画社は、ひときわ所帯が大きかった。

戦後間もない時期はまだテレビがなく、映画館では毎週のニュース映画は欠かせなかったが、戦時中ニュース映画とともに文化映画の併映を義務付けていた「映画法」が戦時立法のひとつとして敗戦と共に消滅したので、文化映画(短編)は市場を失ってしまった。さらに戦後の荒廃の中で食と共に娯楽にも飢えていた国民は、娯楽映画(劇映画)は歓迎したが、教育映画(文化映画)の上映を喜ばなかった。浅草のある映画館で館主の好意で文化映画を上映したら、客の1人が帰り際に「映画館に来てまで教えられるとは思わなかった」と怒っていたというエピソードが伝えられた。

劇映画は娯楽映画としてすばやく復興し、やがて日本映画の黄金時代を迎えたが、文化映画・教育映画の職場は失業状態になり荒廃してしまった。

私がいた朝日映画社は、戦時中『朝日ニュース』を製作して、戦後は『新世界ニュース』と名を改め、やがて社名も新世界映画社とした。毎週、ニュース映画を松竹系の映画館に提供していたニュース映画部は活気があったが、教育映画部では仕事がなく、敗戦直後の一時期には会社の事務室で机に向かって公然とヒロポン(当時流行した覚醒剤)を注射している社員をよく見かけた。社員は活路を組合運動に求めて、組合運動だけは盛んだった。

松竹の配給部では「娯楽短編なら」といってくれたが、それは当時の流行歌手の歌謡映画などで、私たちにはおいそれと器用に作れなかったし、作る気もなかった。

娯楽短編はできなかったが、当時は動画とか漫画映画といったアニメーション映画『おやゆび姫』(演出、荒井和五郎)、『魔法のペン』(演出、熊川正雄)、『森の騒動』(演出、前田一)などを作って注目された。

私も1947年(昭和22)の夏に、日本の考古学界あげての静岡県登呂遺蹟の綜合発掘調査を記録した文化映画『登呂』の製作とシナリオを担当し、翌48年1月に発表した。演出には助監督だった小山鵠郎君を起用した。小山君は明治の洋画家小山正太郎の長男で、発掘によって明らかになった弥生時代の水田の農耕や竪穴住居の生活を、亡き父の弟子の画家の手を煩わして想像画を交じえ、映画を楽しいものにした。

しかし私のいた新世界映画社は、1949年(昭和24)1月、過剰な人員を抱えてついに破産、崩壊してしまった。

ニュース映画、教育映画の会社の中で、特に意気盛んだったのは世帯も大きく人材も豊富だった日本映画社で、終戦の翌年には早くも社会教育映画の『家計の数学』(演出、竹内信次)、小学六年生の子供たちが自分たちで村の歴史を調べてまとめあげる過程を描いた『先に立つ子供達』(演出、多胡隆)など、また戦争中のニュース映画を編集した『日本の悲劇』(演出、亀井文夫)や、広島、長崎の原爆投下による被害をいち早く記録した『原子爆弾の効果』(演出、伊東寿恵男)のような長編記録映画を含めて八本も作った。しかし、『日本の悲劇』と『原子爆弾の効果』は占領軍によって没収された。統制配給時代と違って、良心的な教育映画を作っても娯楽中心の映画館では使ってくれない。組合運動が盛んで社員は鼻息は荒かったが、会社はたちまち苦境に陥ってしまった。

それでも社員を整理し経営を立て直して、1947年(昭和22)後半から加納竜一部長を中心に科学映画を主にすぐれた文化映画をつぎつぎに製作した。『魚の愛情』(演出、奥山大六郎)、『炭坑』(演出、伊東寿恵男、柳沢寿男)、『生きているパン』(原案、太田仁吉、演出、奥山大六郎)、『霜の花』(製作、中谷宇吉郎、撮影、吉野馨治、小口禎三、吉田六郎)、『大雪山の雪』(製作、中谷宇吉郎、撮影、吉野馨治、小口禎三)、『北方の霧』(製作、吉野馨治、撮影、小口禎三)、『富士山頂観測所』(演出、柳沢寿男)などで、翌1949年(昭和24)1月、これらの教育映画の業績によって日本映画社は朝日文化賞を受賞した。新世界映画社が解散したのと同じ月だった。

日本映画社の社員たちは経営陣の苦境をよそにこの年も、農村婦人の生活改善と健康の向上を説く『腰のまがる話』(演出、桑野茂)や、ハレー彗星の出現で地球に空気がなくなると怖れられた明治時代の出来事を素材にした『空気のなくなる日』(演出、伊東寿恵男)のような異色作や、科学映画『アゲハチョウ』(演出、太田仁吉)、『細菌物語』(演出、奥山大六郎)、さらに翌年には『稲の一生』(演出、太田仁吉、撮影、鈴木禧代治)を発表している。しかしその日本映画社も翌々年には赤字累積で倒産し、教育映画部を切り捨ててニュース映画専門の日本映画新社となった。

戦後、東宝教育映画部が東宝撮影所に生まれたが、その後の東宝争議を経て独立し東宝教育映画株式会社となり、ここも「映画教室」番組のための数々の児童劇映画、アニメーション映画、文化映画を製作したが赤字はふえるばかりで、1952年(昭和27)5月に倒産した。この方はわずか3年6カ月の寿命だった。

戦後、何次かの人員整理と最後は会社の解散で、教育映画の多くの仲間たちは若き日の夢を映画製作に残しながら映画界から去っていった。

こうした戦後の混乱の中で、教育映画の復興は別な形で進んでいた。映画館外に16ミリ映画で教育映画を見せる配給網を育てる努力がそれで、非劇場運動とも呼ばれた視聴覚教育時代に入った。

その歩みを年譜的に書くと、敗戦の翌年 1946年(昭和21)1月には、マッカーサー司令部の要請で早くも「教育映画製作協議会」が結成され、秋には「日本映画教育協会」(映教)が発足した。映教の職員は、当時のすし詰めの汽車に乗って全国を走り廻り、「映画を見る学童 600 万人組織運動」を展開した。

翌47年(昭和22)4月には、日本の教育映画不足に対する応急策として、アメリカの教育映画(民間情報教育局の名前をとってCIE映画と呼ばれた)が400本、ついで「ナトコの映写機」(16 ミリのポータブル映写機)1,300 台が貸与され全国に配布された。戦後の日本民主化の一翼を担うものであった。

教育映画配給社(教配)が、東宝を中心に劇映画各社の出資によって設立されたのは1949年(昭和24)3月である。文化、教育映画の全国的な配給網を確立して 16 ミリで教育映画の巡回普及を図ろうというのがその目的だった。教配は後には 16 ミリ映画の販売会社となるが、はじめは「映画教室」用の番組の編成と上映運動に力をそそいだ。アニメーション映画や科学映画と児童劇映画を合わせて上映時間を1時間半以内とし、都市では午前中は空いている映画館に教師が生徒たちを引率して見せに行き、映画館のないところでは学校の講堂で見せた。映画の選定と編成は、教配内に日本映画教育研究会を設けて教育映画の研究者たちに委ね、機関誌『視聴覚教材資料』まで創刊した。こうして教育映画の利用組織は、教育現場(学校)と力を合わせて育てられていった。

1949年(昭和24)7月には「日本学校映画教育連盟」(学映連)ができて、『社会科教材映画大系』の企画と製作がはじまった。

社会科は、戦後の教育の中心的な教科だったが、その社会科とまともに取り組んだ教材映画を作ろうという意図は画期的なものだった。この仕事には新鮮さがみなぎっていた。教育学者の海後宗臣(東大)、梅根悟(東京教育大)、矢口新(中央教育研究所)らが指導的な役割をしたが、教育映画製作者の協力が必要となる。製作会社は、社会科教材映画大系を自主製作するとなると製作資金の導入も計らなければならなかった。そこで教育映画各社によって「教材映画製作協同組合」がつくられた。メンバーのほとんどは戦前からの各社が解散した後に生まれた小プロダクションばかりだったが、なかにまだ生き残ってどうやら旧態を保っていた理研映画と解散前の東宝教育映画株式会社があった。

その理研映画の教育映画部にいた友人の若山一夫君から「うちには社会科教材映画の企画製作を担当できる人間がいないから来ないか」と誘われ、私は幸運にも新世界映画社の解散後の失業時代を半年余りで終え、理研映画の教育映画部にプロデューサーとして迎えられた。『社会科教材映画大系』の誕生に助けられたのであった。

この『社会科教材映画大系』の製作で教育学者の立場から実際に製作スタッフを指導したのは矢口新氏で、私も中央教育研究所(誰かの邸跡にあった)にしばしば通った。若い矢口さんの下にもっと若い三國一朗氏がいた。私は 1949年(昭和24)の冬に第1回作品『新聞のはたらき』の製作を担当した。翌春、つぎの企画で矢口さんと茨城県の水海道小学校の5年生の教室を訪れたときのことは忘れ難い。

当時は学校も教室もいきいきとしていた。5年生の教室を中心に学校児童会のあり方を描く『私たちの学校』を作るためだったが、矢口さんは「これまでの教育は、教科書中心の観念的なものだった。それが、国民をあの戦争に駆り立てた。これからは文字による観念的な教育から、映像で現実から学ばせ、具体的な行動の感覚を身につけさせるのだ」といい、私たちの気持も高揚した。

社会科教材映画大系の全内容は『日本教育映画発達史』(田中純一郎著、蝸牛社刊)にくわしく出ているが、第1回の作品『新聞のはたらき』(理研映画社製作、演出、岡野巌)は、社会部記者の現地での活動から新聞社にカメラを持ち込んで新聞の作り方と、新聞の社会的使命を説いた。他社が作った第2作『流れ作業』(東宝教育映画製作、演出、西沢豪)は、自動車工場の組み立て作業から近代産業に迫ろうとしたもの。3作目の『青果市場』(科学映画社製作、演出、岩堀喜久男)は小売店から遡って、青果の流通過程を描いた。この3作品が、学映連の第3回総会に発表された。1950、51年には『私たちの学校』(理研映画製作、演出、水木荘也)、『蝿のいない町』(岩波映画製作、演出、村治夫、吉野馨治)など 15作品が完成した。『社会科教材映画大系』の計画的な企画、製作は 1954年まで続くが、そのころになると 16 ミリ映画市場もようやく形をなし、新しくつぎつぎと生まれた教育映画製作会社の作品が数を増して、社会科教材映画大系のシリーズの製作は終止符を打つこととなった。

さて、戦後10年の後半の5年間につぎつぎと登場した教育映画のプロダクションは、岩波映画製作所が1950年(昭和25)、同じ年に記録映画社が、51年(昭和26)には日本映画社の教育映画部の整理によって日映科学映画製作所と日映学芸映画製作所が生まれ、三井芸術プロダクションも同じ年に発足した。54年には東京シネマと、劇映画会社の東映が教育映画部を設置し、翌55年には毎日映画社。同じ年の6月には桜映画社が誕生、同じ月に学習研究社も映画部を設けて教育映画の製作に乗り出した。いずれも戦前からの会社とは比較にならない規模だったが、このように教育映画のプロダクションがつぎつぎと生れた時期は、その前にも後にもない(個人プロダクションを含めるとその数はもっと多いが、比較的長続きした主なところをあげた)。

上記のうち、私は三井芸術プロダクションと桜映画社の創立にかかわることになった。新世界映画社が解散したあと、理研映画に身を寄せることになったことは既に書いたが、ここで初期の『社会科教材映画大系』の製作を担当してから、私はプロデューサーとして東京国立博物館の戦後初の映画『美の殿堂』の製作に参加した。1950年(昭和25)のことである。

その撮影がほぼ終わったとき、館側の映画製作の担当者だった近藤市太郎氏と岡田譲氏から、「美術映画専門のプロダクションはできないものか」といわれた。岡田氏(後の国立近代美術館長)はその頃の『文藝春秋』巻頭の随想に撮影現場のことを「しまいには、平らな回転台の上の仁清の梅茶壷が、今にも転がり落ちそうな幻覚に陥り、映画なんてどうでもいいと、ただ品物の無事を祈った」と書いていた。当時のライト(照明器具)はスタジオ用の大きなもので、その頭の重い大きなライトを担いだライトマンが、傷みやすい古い屏風や陶磁器の前を走り廻るのには撮影に立ち会っていた両氏ともひやひやしたらしい。

「これから、誰がくるか分からない、見ず知らずの製作スタッフとつきあうのは心配だ」と近藤氏はいって、私に美術、文化財映画の製作を安心して任せられるプロダクションをつくることを勧めた。近藤氏は浮世絵の研究者として知られ、岡田氏は漆芸を主に美術史家として新進の元気のいい人たちで私より1、2歳年上だったが同世代で気心も合い、その日の撮影が終わると上野界隈でよく一緒に飲んだりして親しい友人になっていた。当時、理研映画も、つぎつぎと役員が替わって先が見えていたし、私もよい企画を育て自分の思うような作品が作れる仕事の場がほしかった。しかし、プロダクションをつくるなどということは思ってもみなかった。初めてのことで、私は躊躇した。

近藤氏は、帝大(東大)美学で同級だった三井高大氏のところへ私を引っ張っていった。高大氏は三井三本家の当主の1人だった。話してみると高大氏は映画のプロダクションには興味がないらしく、「それは、孟がいいだろう」と三井十一家の若い当主の1人を紹介してくれた。それが三井高孟君で、彼は既に写真家の坂本万七氏と、戦前には10台も自家用車があったという自宅の地下の車庫の跡を現像場にして写真工房をやっていたので、映画と聞いて「待っていました」とばかり乗ってくれた。

こうして三井芸術プロダクションは写真工房とは別に、三井本館の5階の1室を事務所にして発足した。

三井高孟君は素朴な人柄で、私たちはすぐに親しくなった。三井の看板で、映画の企画と製作は私が責任をもって自由にやれた。第1回の作品は、東京国立博物館企画の『上代彫刻』で、演出には戦前の芸術映画社時代から親しかった水木荘也君を呼び、オール・ロケで奈良で撮影した。名だたる寺々の国宝ばかりが対象だった。完成すると川喜田長政氏の勧めで、カンヌ映画祭の参加作品になった。

その後、三井芸術プロダクションでは、『鎌倉美術』(演出、下村健二)、社会教育映画『未成年』(演出、水木荘也)、人形アニメの『セロ弾きのゴーシュ』(脚色、田中澄江、川尻泰司、演出、森永健次郎、川尻泰司)、科学映画『つつが虫』(演出、太田仁吉)、『声なきたたかい―松毛虫の生態―』(演出、樋口源一郎、撮影、小林米作)、『ニホンザルの自然社会』(演出、矢部正男、撮影、鈴木禧代治)等をつぎつぎと製作した。三井高孟君は理科の出で戦時中は獣医だったので、科学映画のプロデューサーは彼の名にした。財閥解体後で三井も貧乏だったのは私にはかえって幸いだった。私は企画と同時にスポンサー探しもした。例えば、『ニホンザルの自然社会』は文部省の大学学術局、『松毛虫』は林野庁、『未成年』は日本銀行の企画になった。三井という名は通っているので仕事はしやすかった。高孟君は無類の酒好きだったが、はじめの頃は焼酎党で仕事が終わると2人で京橋裏の狭い飲み屋でサラシ鯨を肴に焼酎を飲んだ(そのうち、店を変えて日本酒を飲むようになったが)。私はまだ小田急線の厚木在の疎開先から通っていたので、帰れなくなると三井君の麻布本村町の家に泊めてもらった。そこも戦前の邸が空襲で全焼した焼跡に建てた小さな家だった。

三井芸術プロダクションの初期の映画は、企画もユニークで好評だった。経営も堅実でプロダクションは軌道に乗った。三井は名前もいいし、作品もいいとなると、さまざまな人が寄ってきた。愛すべく人の好い高孟君は誰の話にもすぐ乗ってしまう方で、私は年を追って集まったさまざまな人間に手を焼くようになり、次第に孤立し、このプロダクションの将来に希望がもてなくなった。ここでは将来いい作品は作れないだろうと先を読んでしまった。

私は創立以来4年間、このはじめて作ったプロダクションを育てるために全力をつくしたが、もう一度出直すことにした。1955年(昭和30)1月早々のことだった。三井君は慰留してくれ、外の知人たちからは惜しいといわれたが、私は独り身を引いた。

2

桜映画社の誕生

(1955・6・29)

三井芸術プロダクションを辞めるとすぐ、私は新しいプロダクションづくりにかかった。待っていても仕事は来ない。妻子をかかえて遊んでいる余裕はなかった。

新しいプロダクションとなると、まずその着想だが、私は三井芸術プロダクションとは違った新しい教育映画づくりをしようと思った。三井で私がはじめた芸術的な文化映画や科学映画は、戦前からの文化映画の伝統を継ぐ一般向きの教養映画だが、戦後の教育映画運動によって発展した教育映画は、学校教材映画と社会教育映画に大別される。社会教育映画は保健衛生とか子供のしつけなど地域や家庭で主婦が担う問題が多い。それなら、そういう映画を婦人の力を集めて作れないものか、と考えた。私の頭の中には数年前に社会科教材映画を製作した経験があった。しかし、私のような無名非力な者がプロダクションを作るには、後楯になってくれる人が要る。私の心には、戦前の 1941~42年(昭和16~17)ごろ母性保護の映画を作ろうとして親しくなった市川房枝、金子(山高)しげり両氏の名が浮かんだ。当時、私はシナリオを検討してもらうために四谷見附の近くにあった婦選獲得同盟の事務所の2階で、何度か3人で話し合った。山高さんはいつも着物姿で畳にぺったり坐って才気煥発に1人で喋り声を立てて笑い、洋服の市川さんは後の箱か何かに腰掛けて笑顔で私たちのやりとりを聞いていた。『母を護れ』という仮題だったが、この映画は結局実現しなかった。当時は、文化映画には「認定制度」というのがあって、シナリオが内閣情報局の認定が得られないと映画は作れなかった。認定になると上映が保証され、興行側から製作費が出た。戦争も末期に近く、女も働け産めよふやせよの時代で、それだけに市川さんたちは婦選獲得運動とともに、「母性保護連盟」をつくって母性の保護を訴えていたのだが、情報局の指導に従うと企画の趣旨とは逆なものになってしまう。私は映画は作りたかったが、結局この企画は断念した。それが却って市川、山高両氏にいい印象を与えたようだった。

戦争末期と戦後もしばらくはお互いに多事多端で、10年以上会っていなかったが、参議院の控室に国会議員になっていた市川さんを訪ねて久しぶりに会うと、歳月の隔たりは一挙になくなった。私が、母親プロダクションともいうべき教育映画製作会社の構想を話すと、市川さんは「それは、いい仕事ですよ」と膝を乗り出してくれた。市川さんは、生涯かけてたたかった婦人参政権は図らずも敗戦によって獲得できたが、その後の婦人の政治教育の必要を痛感していたときだった。私は教育映画の現状を話し、思い浮かぶままに女性向けの社会教育映画の幾つかを例にあげた。環境衛生とか、家庭生活、子供のしつけ、などで、政治教育の必要は私も同感だったが、映画の具体的なイメージが直ぐには浮んでこなかった。そこまで話が進むと、黙って聞いていた市川さんは「私たちの組織(日本婦人有権者同盟)は婦人の政治教育が目的で、組織も大きくない。山高氏の地婦連(全国地域婦人団体連絡協議会)は会員数も多いし、活動範囲も広いから一度話してみたらどうか」と、いわれた。

山高さんも旧知の間柄なので、私は市川さんの言葉に従って山高さんを訪ねた。彼女の住居は世田谷区下馬の「全未の家」という全国未亡人組織の小さな家で、子持ちの若い未亡人と一緒に住んでいた。山高さんは全国の未亡人組織の事務局長もしていた。

山高さんは私の話を聞くと、「おもしろい話がとび込んできた」とばかり二つ返事で乗ってくれた。その後、具体的な話に進むと、「ヒョウタンから駒が出た」と嬉しそうに声を立てて笑った。話はとんとん拍子に進んで、たまたま開かれた全地婦連の連絡協議会でもプロダクション設立の承認が得られた。

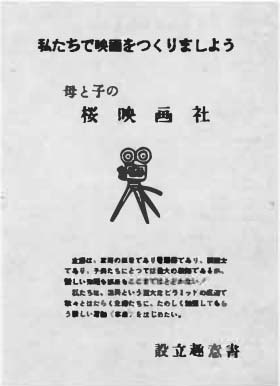

桜映画社の社名は、母親プロダクションらしい名前をと2、3考えた中から選んだもので格別の意味はない。桜映画社は山高さんを発起人代表として設立準備が進み、私は今も残っている黄色い用紙に印刷された設立趣意書を書いた。

その趣意書を読むと、表紙に「母と子の桜映画社」と大きな活字で印刷され、その下に三脚を立てたカメラの小さなカットをはさんで、「主婦は家庭の医者であり、調理師であり、子供達にとっては最大の教師であるが、新しい知識も娯楽もここまではとどかない! 私たちは国家という大きなピラミッドの底辺で黙々とはたらく主婦たちに、たのしく勉強してもらう新しい運動(事業)をはじめたい」と、ゴチックで書いてある。

見開きの左右の頁には「私たちの映画製作所を」と大見出しを置き、「私たちの映画を」「私たちの映画の作り方」「しろうとが作るのではない」「私たちの役割」「スライドも出版も」「婦人団体の正しい発展のために」の小見出しの下に、一つ一つ説いている。

「私たちの映画を」では、「子供たちの世話や洗濯に追われている多くの婦人が、手近な集まりで、16ミリ映画で子供のしつけや、保健衛生の新しい知識や、地域の生活改善の姿をみて一緒にたのしく話し合えたらどんなに愉快でしょう。子供のためのすぐれた映画を子供とともに見て、子供といっしょに新しい社会の学習ができたらどんなにいいでしょう」と書き、ついで「しかし、教育映画もいざ選んでみると、私たちと関係なく製作されているためかマト外れのものが多いのです」といい、「私たちの映画の作り方」を具体的に書き、しかし「しろうとが作るのではない」では、私の作品経歴を書いた。これは地婦連の会員は年配の家庭の主婦が多いので、素人に映画を作れるのかという危惧をうち消すためであった。

最後に「婦人団体の正しい発展のために」では、「全国のお母さんたちを主な株主とする私たちの映画社は、婦人組織の正しい発展に役立ちつつ、また組織に助けられつつ、婦人大衆の向上と共に発展するでしょう」と結んでいる。

設立趣意書の裏面には、株の募集要項と、最後に設立発起人の名が並んでいるが、山高しげりを代表発起人に東京都地域婦人団体連盟(都婦連)の幹部全員と、各地の県婦人団体連盟の会長も 15人、地婦連外から田辺繁子、波多野勤子氏らが加わってくれたが、男性が1人というのもおかしいので、私の名は省いた。

設立総会を間近に控えて、私は山高さんと「全未の家」の庭に面した縁側の応接セットに向き合って、役員の候補を一緒に考えた。

山高さんは、「桜映画社はあなたの会社だから、社長はあなたね」と、いわれた。私は社長など照れくさく、ここまでくると教育映画のプロダクションの設立は地婦連の事業となり、山高さんを代表発起人としたのだから、社長になってくれるように頼んだ。山高さんはちょっと考える風で、ひと間おいてあっさり引き受けてくれた。資本金もろくにない、まだ名もない小プロダクションだが、戦前から婦人運動で市川さんとともに知られ、今や全地婦連会長の山高さんが社長ならおもしろいと思った。山高さんを担いでこのプロダクションを育てていこうと、私は決意した。

桜映画社の創立総会は、1955年(昭和30)6月29日に、日比谷公園の市政会館の広い会議場で開かれた。

都婦連の幹部を主に女性ばかり約30人の集まりで、賑やかだった。なかには、まだ「映画の会社なんて、ほんとにできるのかしら」と大きな声でいっている元気なおばさんもいた。かくて桜映画社は30人のたくましい助産婦に囲まれて誕生したのだった。男性は私と、設立の届けなどの事務を依頼した経理士の2人だけだった。

新聞は「母親プロダクションの誕生」と大きく報道した。

桜映画社の最初の事務所は、芝公園の東京婦人児童館裏の物置小屋を借りた。同じ児童館2階の窓際に都婦連の小さな事務所があって、田中里子さんらがいた。

戦後、焼跡に芽生えた雑草のように続々生れた教育映画のプロダクションは、どこも似たようなものだった。桜映画社の製作は、この木造の仮小屋から始まった。

会社ができると、私は直ちに映画の製作に着手した。最初に取り上げた企画は、当時の環境衛生の大きな課題だった、蚊とハエの駆除だった。これなら全国の地域の婦人組織ではどこでも取り上げられるだろうから、第1作にふさわしいと考えた。厚生省もその前年に「蚊とハエ駆除5カ年計画」を決定したばかりだった。私は山高さんと厚生省の環境衛生部長室に楠本正康部長を訪ねた。

楠本さんは、たいへん喜んでくれた。このときの模様を、私はいつか「環境衛生部長は、全国の地婦連が映画まで作って運動に参加すると聞いて、大勢の鴨がネギを背負ってぞろぞろ入ってきたように見えたであろう」と書いたことがあったが、後に楠本さんも当時のことを、「映画になると聞いて、これは大へんなことになったと感激した」といわれた。「スポンサーもいっしょに探しましょうよ」という張りきりようで、数日前に部長室に挨拶に来られたばかりの中外製薬の上野公夫氏を紹介してくださった。

こうして、第1作『さようなら蚊とはえさん』(農村編)(第一部6頁)と、『百人の陽気な女房たち』(都市編)(第一部7頁)の製作が決まった。

つぎは監督以下製作スタッフで、これも矢継ぎ早に決まった。「母親プロダクション誕生」の新聞記事が出ると、桜映画社の仮事務所に早速訪ねてきたのは、東宝の大争議で失業した若い人たちのグループ「自由映画人連盟(略称、自映連)」のマネージャーたちで、私は彼らが持ってきた候補の中から、将来を嘱望されていた東宝の助監督の青山通春君と、カメラマン佐藤正君などスタッフのおおよその顔ぶれを選んだ。青山君は寡黙で気持の繊細な信頼のおける人柄で、彼を中心に助監督、撮影、撮影助手、照明、編集など皆初対面の人たちという大胆な人選だった。いずれも撮影所で劇映画を目指して修業してきた人たちだったが、私は当時、東宝撮影所には知人も多く、劇映画も記録映画も根本は同じだと考え、第1作は記録映画からスタートした。私も43 歳でまだ若かった。

こうして青山監督以下のスタッフは、都下の瑞穂村に出向いた。蚊とハエの駆除が題材だから夏が終わらないうちに姉妹篇を一挙に撮り上げてしまわなければならない。瑞穂村も今は郊外住宅地に変わり果ててしまったが、昭和30年当時はまだ畑の中に豚小屋などもあった純農村で、ハエも蚊もたくさんいた。もちろん旅館など一軒もなく、全員、婦人会長の小野さんの広い家に泊めてもらった。

『さようなら蚊とはえさん』は、上映時間わずか21 分の記録映画だったが、きめ細かく素直な作品となった。完成すると、姉妹篇の『百人の陽気な女房たち』の完成を待たずに、都婦連と桜映画社の共催で新丸ビル地下のホールで試写会を開いた。中外製薬の上野十藏社長も来られ、厚生省の楠本環境衛生部長が壇上に立って挨拶された。市川房枝さんも国会から駆けつけてくれた。

3

草創期の社会教育映画

(1950年代後半)

第1作の『さようなら蚊とはえさん』が完成すると、私たちは矢継ぎ早に横浜市の下町で都市篇『百人の陽気な女房たち』の撮影にかかった。この方は劇形式の映画とした。わずか 30 分の劇映画だったが、撮影スタッフも出演俳優も大張り切りだった。それは、現在も残っているリーフレットからもうかがえる。

ゴミの問題といえば、これより 23 年前の 1933年(昭和8)に若き日の山高さんは素人芝居の脚本を書き、演出もしていた。私がそれを知ったのは、『百人の陽気な女房たち』が出来てから20年近くも後で、1974年(昭和49)に刊行した『市川房枝自伝一戦前編』(新宿書房刊)の、次の一節からだった。

「私どもは、神田駿河台の YWCA に都下の婦人団体を招待して『塵芥処理問題懇談会』を開催、…………懇談の結果、台所を預かる主婦の立場で塵芥量の減量、台所のゴミ、燃えるゴミの選別処理の徹底を期すべく、実際運動を起こすことを申し合わせた。……………市にはゴミに関する啓蒙的な映画のようなものもなかった。そこで金子(しげり)氏が大いそぎで素人芝居の脚本『お春さんの夢』を書き、私をはじめ市政浄化連盟の有志に、婦選獲得同盟の職員も動員されて、金子氏の演出でにわか俳優たちの舞台げいこが始まった。台本の内容は、お春さんというお手伝いが、ゴミ箱の中でひしめくさまざまなゴミたちが人間のゴミ処理の無能を怒って列を組んでおしかける夢をみる。うなされて目覚め、ようやく厨芥、雑芥の選別処理の大事なことを悟るというもので、私どもは石、土、おしろいの空びん、缶づめの空かん、キャベツの皮、西瓜の皮、お茶がらなどを割りあてられたのであった。私は「町会の人」と「石」の二役で、紺のハッピに手拭いを首っ玉へぶら下げ青く塗った厨芥用のバケツを各戸に配る役目と、雑芥の中へ入れた石としてお手伝いに文句をいう役であったが、石のセリフを忘れてしばらく全くの石になった。…………」(『市川房枝自伝―戦前編』より)

『お春さんの夢』と、『百人の陽気な女房たち』と並べてみると、何か因縁のようなものを感じる。それからもゴミの問題は時代の変化とともに形を変えて、つきることなく続いている。

話を『百人の陽気な女房たち』に戻すと、この撮影は、9月の半ばを過ぎてしまったので、ボーフラがいないと撮影現場からいってきた。桜映画社の最初の事務所と道をへだてた隣の増上寺の、日当たりのいい墓場で幸運にもボーフラを見つけ、家内がバケツに入れて電車でロケ先に運んで撮影スタッフを感激させるという一幕もあった。桜映画社のスタートは、そんなつつましいものだった。

『百人の陽気な女房たち』は、翌年の教育映画祭の最高賞をはじめ多くの映画賞を集めて、生まれたばかりの桜映画社の名を教育映画界に広めた。

創立2年目には、ジェトロ(海外貿易振興会、現・日本貿易振興会)の依頼でアメリカのテレビ向けに 16 ミリ映画『日本食べ歩き』『日本の結婚式』などを作った。このころは、社会生活では環境浄化が急がれる一方、戦後復興して間もない日本の産業は輸出振興、外貨獲得に力が入り、ジェトロの事務所などは職員が大勢いて活気があった。アメリカ向けのテレビ映画製作が縁になって、翌年には35 ミリ、カラーの『日本の近代産業』を作った。当時はまだカラー映画は珍しかった。これは英語版とともに日本語版も作られた。

第2作の『百人の陽気な女房たち』の成功に勢いを得て、翌年には中編劇映画『今どきの嫁』(49分)が山形県婦人連盟の企画で実現した。

山形市の近くの温泉で婦人会の幹部が研修会をしているところへ、私は監督の青山通春君と、会長の三浦コトさんを訪ねた。三浦さんは、映画は県婦連の創立 10 周年記念として、製作費は広く県下の婦人会で募集する、映画のテーマは東北地方にまだ根づよく残っている嫁と姑の問題とすることを決めてくれた。題名となった『今どきの嫁』は、戦後 10年たって若妻学級や若妻会などで社会的に解放されていく風潮の中にある若い嫁に対する古い姑たちの陰口で、そのころの流行語だった。地方の風習は根づよい。姑、嫁、その夫の三角関係の悩みを、嫁を主人公として嫁の側から描く作品とした。それを姑である婦人会の幹部たちが敢えて取り上げたところにこの映画の積極的な意味があった。『今どきの嫁』の俳優は、姑が飯田蝶子、嫁が岸旗江、その夫が鈴木瑞穂ら十数人で、そのころ知られた映画スターの岸旗江や飯田蝶子が来るというので婦人会の人たちが山形駅前に集まって迎えてくれた。ロケは寒河江で行なわれた。『今どきの嫁』は、35ミリ版で山形県下の映画館で広く上映され、話題になって大入り満員、県婦人連盟も製作費を全額回収できたようである。山形県婦連は、この映画の企画によって東北地方では知られた「河北賞」を受けた。

『百人の陽気な女房たち』『今どきの嫁』と続いて、桜映画社は教育映画のプロダクションの中では劇形式の教育映画を主として作る異色の存在になった。

『今どきの嫁』が完成したその年の秋には、長編児童映画『お姉さんといっしょ』の撮影に入った。原作は、戦争末期の朝日映画社時代に私の同僚だった筒井敬介君の連続ラジオ番組で人気のあった『お姉さんといっしょ』であった。

(二列左から4番目出演の浦辺粂子さんの隣が村山。村山の右隣が監督の青山通春君、その隣がカメラの木塚誠一氏。最後列右から6番目に編集の沼崎梅子さんがいる。)

筒井君の原作は、一貫したストーリーのない、幼い兄弟とお姉さんの日常生活を綴ったラジオの連続放送番組だったので、脚色を教育映画に手慣れた片岡薫君に頼んだ。片岡君の師匠格の八木保太郎氏も相談に乗ってくれて、本郷の宿屋にこもって話し合った。私もときどき行ったが、宿は高台にあって、窓から夜の東京の無数の電灯が、海の波のようにきらめいていた。あのころは、シナリオはライターを中心にプロデューサーも参加して練る習慣があって、桜映画社でもその後、事務所を新宿に移してからは新宿の中村屋の上にあった宿の一室を使った。

『お姉さんといっしょ』は、『今どきの嫁』が完成するとすぐ同じスタッフで市内のロケーションから撮影に入ったが、幼い悪戯盛りの子供が主人公だったので、野外の撮影もすべて同時録音にした。当時は一般の劇映画もロケーションの分は、後でアフレコといって画面に合わせてセリフを録音していたが、幼い子供では口を合わせることができない。当時の児童劇映画としては破格のぜいたくな製作だった。セット撮影もしたが、幼いタッちゃんはすぐ倦きてしまって、スクリプター(記録係)を兼ねてついていた編集の沼崎梅子さんに「もういくつ?」とよく聞いた。いくつとは、もう何カットかということだった。タッちゃんが倦きると、付き添いの保母さんが外へ連れ出してしばらく一緒に遊んで、機嫌が直ると撮影を再開した。

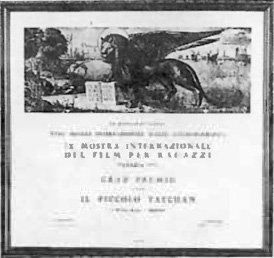

ベネチア映画祭児童劇部門グランプリ

『お姉さんといっしょ』のベネチア国際映画祭の児童映画展でのグランプリ受賞は、思ってもみなかったことだった。それは、会社がまだ芝公園の児童館の物置小屋にあったころで、帰途についた私を女子社員が追っ掛けてきて、路上で「新聞社から電話があった」とそのことを伝えてくれた。当時、ベネチア映画祭は、カンヌ映画祭と並んで世界の二大映画祭といわれていた。

グランプリの他にも、イタリアの教育文化委員会からもゴンドラ賞が、またフランスからもサンドリヨン児童映画クラブ大賞が、さらに青少年映画国際インスティテュート会議からは監督と製作者に「最優秀監督賞」と「最優秀製作者賞」が送られてきた。第二次世界大戦の敗戦後の日本人の生活が、まだ海外では知られていなかった時代で、「子供の家庭生活を、深い愛情をもって生き生きと描いている」「人間の家族は皆同じ」と、共感を呼んだのだった(ベネチア発ロイターおよびイタリアの各紙の評から)。

ベネチア映画祭児童劇部門グランプリ

グランプリ受賞が日本の新聞でもいちはやく大きく報道されたこともあって、『お姉さんといっしょ』は、松竹系で劇映画『挽歌』と2本立てで全国上映され、興行的にもヒットした。

その翌々年には、『海ッ子山ッ子』を製作した。原作はやはり筒井敬介君で、ラジオの連続放送『でんでん虫の歌』。こんどは筒井君がシナリオも自分で書いて持ってきた。そのときには桜映画社の事務所は、製作部を芝公園に残して東京駅八重洲口前の槇町ビルの一室に移っていた。

物語の舞台が伊豆半島なので、静岡県地域婦人団体連絡会の企画とし、会長の川野辺静さんと事務局長の近藤雅邦君と私の3人で現地を訪ねたりした。監督はその前年の『お母さんの幸福』に続いて木村荘十二氏にお願いした。劇中で大活躍する犬は、はるばる紀州からよく訓練された紀州犬を飼い主と共に呼び、俳優も達者な連中を揃えた。木村監督の劇映画の演出は手慣れたもので、持ち前の性格で明るく楽しそうだった。

この映画も、ベネチア国際映画祭でサンジョルジュ賞を得た。この賞は、全島が教会のサンジョルジュ島にあるカソリックの教団が人道主義を鼓吹する映画に与える賞で、教会と海をへだてた近くの産業都市テレビゾーの映画館で上映され、観客投票による予選があった。この映画祭には、東和映画の川喜多長政氏をはじめ東宝、松竹、その他の人たちが出席したが、こんな話が伝えられた。「サンジョルジュ賞が日本の映画に決まった」と聞いて、川喜多さんたちはそれっとばかりホテルからモーターボートに乗ってサンジョルジュ島の教会に駆けつけると、受賞したのは児童劇映画だと聞いて、ガッカリしたという。一般の劇映画なら受賞は興行価値を高めるが児童劇映画ではしようがない、というわけである。このエピソードは娯楽映画と教育映画の違いをよく表していた。

サンジョルジュ賞は先年、日活の『ビルマの竪琴』が受賞していたのでよく知られていた。『海ッ子山ッ子』は『ビルマの竪琴』の縁で日活が映画館に配給してくれた。しかし配給条件は『お姉さんといっしょ』ほどよくなかった。日本映画の斜陽化は既にはじまっていた。映画館の観客動員数は、この年をピーク(12億2,745万人)にして下降の一途をたどることになる。

『海ッ子山ッ子』が完成するとすぐに、都婦連の創立10周年記念映画として、『息子の反抗―僕わかってる―』の製作準備に入った。原作は波多野勤子さんの名著『中学生の心理』で、都婦連の会長でもある山高さんが先頭に立ち、原作者の波多野さんや都婦連の幹部たちの中心になってシナリオを検討した。『お姉さんといっしょ』の悪戯盛りの幼い主人公たちは第一反抗期、中学生の息子の反抗は第二反抗期といわれるから、はじめから姉妹編のねらいがあり、女ばかりの企画陣は『お姉さんといっしょ』の夢よもう一度、という気分になった。しかし、こういう映画の映画館配給は、もはや望むべくもなくなっていた。

ベネチア映画祭

サン・ジョルジュ賞

桜映画社もそのころ、『百人の陽気な女房たち』『今どきの嫁』『お姉さんといっしょ』『海ッ子山ッ子』と続いて、劇映画づいていた。しかし、考えてみれば、これらの企画はもともと社会教育映画で、『お姉さんといっしょ』も『海ッ子山ッ子』も国際的な大きな賞を得て映画館で上映される結果になったが、はじめから映画館上映をねらった企画ではなかった。『息子の反抗』も43 分だから中編の社会教育映画として、中学生の心理とともに、それをどう導いたらいいかという描き方をしなければならなかった。演出の失敗もあったと思う。監督の青山君は「ドキュメンタリー・タッチで今の中学生の気持に耳を傾けながら描いてみた」といっていたが、『お姉さんといっしょ』の幼いタッちゃんの悪戯のように観客に愛されなかった。教育映画祭の受賞もなく 16 ミリでも売れなかった。

長編、中編を含めて桜映画社の初期の児童劇映画はここまでで、翌1959年(創立5年目)には、前年の結核予防をテーマにした『お母さんの幸福』と『小さな仲間』(前者は家庭内感染、後者は小児結核の問題)に続いて、売春防止を扱った劇映画『愛することと生きること』、母子保健を中心とする総合的な保健活動を力強く描いたドキュメンタリー・ドラマの『たくましき母親たち』とつぎつぎと完成させた。いずれも現実の社会問題をまともにとらえた社会教育映画だった。

創業期は波瀾に富んだ5年間だった。長編児童劇映画の製作といい、まだ貧しかった戦後の保健衛生問題や結核予防、売春対策にまで取り組んだ社会教育映画といい、企画は奔放だった。若さに任せていろいろやって、その中から自ずと自分の道を見出していくのが草創期かもしれない。そして実に多くの人が桜映画社を助けてくれた。まれにみる幸運なスタートだったといわなければならない。とくに山高しげりさんには世話になった。『お姉さんといっしょ』の映画館配給では、最後に松竹本社の高村専務を訪ね、「居催促は困るね」といわれてしまったつらい交渉だったが、山高さんは一緒についてきてくれた。

4

楽しい科学映画と文化映画

———社会教育映画も復活

(1960年代)

創立から5年間の代表作が主として劇形式あるいはドキュメンタリー・ドラマの社会教育映画だったのにくらべて、6年目の代表作品は文化映画、科学映画に一変する。

前章、草創期の1950年代は、まだ戦後の混乱期が尾を引いていた社会の、環境衛生、結核予防、売春防止の問題や、母子保健を中心とした地域の保健活動などが当面の課題だったが、それらは次第に過去のこととなった。それに代わって日本の伝統文化を積極的に海外に知らせる外務省の海外広報課を中心にした文化映画や、企業をスポンサーにした科学映画を作るようになったのは、日本経済の復活を背景に日本人が国際的にも自信をもつようになったことを物語るものだろう。

しかし、この6年目の作品の変化は、社内では意外に思われたようで、事務所を槇町ビルの一室に移してから経理担当として住友金属鉱山から入社した大西雅夫氏などは、「うちで科学映画なんて作れるんですか」と首をかしげて言っていたことを今も覚えている。

桜映画社の科学映画は、『ノミはなぜはねる』から始まった。その発端は、東京大学伝染病研究所(当時)の寄生虫部長だった佐々学教授が愛用のジャンパー姿で自作の書き下ろしのシナリオを持って桜映画社に現れたことから始まる。佐々さんとは数年前の三井芸術プロダクション時代に科学映画『つつが虫』を一緒に作って以来親しかった。いつも大学教授らしからぬ無造作なジャンパー姿が多かったのは人柄もあるが、フィールドの調査を主とする研究からきたのであろう。シナリオは一読して面白く、私はスポンサー探しは二の次にして即座に自主作品として取り上げることにした。桜映画社もそのころは『お姉さんといっしょ』の大ヒットをはじめ、つぎつぎの作品も堅実に稼いで、いくぶん余裕ができていた。

三井芸術プロダクションは、私がいなくなった1955年(昭和30)の後半になると、三井グループの企業 PR 映画の製作ばかりになり、初期のような文化映画、科学映画は作らなくなった(『日本教育映画発達史』213 頁)。それを惜しむ気持もあり、三井芸術プロダクションの文化映画、科学映画はもともと私が始めたものなので、桜映画社で引き継ぐ形になった。

『ノミはなぜはねる一自然のしくみ―』は、はじめは自主製作のつもりだったので(後でスポンサーがついたが)製作費を切り詰めなければならないこともあって、監督はプロデューサーの私が兼ねた。伊豆の八丈島のロケーションには、佐々さんやカメラマンの藤井良孝、栃沢正夫の両君と、東京湾の芝浦から夜の船で渡った。あの連絡船のことは忘れられない。1960年(昭和35)1月のことだが、当時は狭い船室の一人一人の枕元に、船酔いで吐くための洗面器が置かれていた。便所へ這っていったことも覚えている。

『ノミはなぜはねる』は、人目につかない地味なものだったが、後でふれる『女王蜂の神秘』のフリッシュ教授の蜜蜂のことばの発見に匹敵する、珠玉のような研究だったと思う。

『ノミはなぜはねる』と同時に『鉤虫一十二指腸虫の生態―』の製作も始めた。これは日本寄生虫予防会の国井長次郎氏の企画で、縁があってこの製作も私が引き受けることになった。この方の監督は杉山正美君にお願いした。指導は国立予防衛生研究所の小宮義孝寄生虫部長で、研究所の屋上に実験用の犬を幾匹も飼って長期に亘る撮影をした。鉤虫が、裸足で働く農夫の足の皮膚から侵入する瞬間は、千葉大学医学部の協力で撮ることができた。成虫が腸壁に食いついて尻から煙のように血を吹くさまなどは犬を使って念の入った撮影をしたが、その労は報いられ、国際的にも高い評価を受けた。

その翌々年には、『風土病との闘い』を製作した。これは南の僻地で住民を苦しめている寄生虫フィラリアが起こす悲惨なフィラリア症を追究したもので、フィラリアの幼虫は寄生した人間の体から一旦、蚊の体内に移らないと成長できないが、蚊が出て人の血を吸う夜の時間とフィラリアの幼虫が病巣から人の血流に乗って出てくる時間が一致しているなど、自然のしくみは不思議だった。これも佐々さんの企画で、佐々さんとの映画のおつきあいは、その後も長くつづいた。

ややおくれて、同じ年(1962年)に『女王蜂の神秘』の撮影に入った。この方は九州大学教授だった桑原万寿太郎氏の指導だった。働き蜂が発見した花の蜜の在り処を巣に戻って仲間に知らせるミツバチのダンスを解き明したのは、西ドイツ(当時)のフリッシュ教授だが、桑原さんはこの映画ができると 16ミリ版を携えて恩師のフリッシュ教授を訪ねた。先生は映画を観て「私もこういう映画を作りたかったが、ドイツで作れずに日本で撮れた」と喜ばれたという。

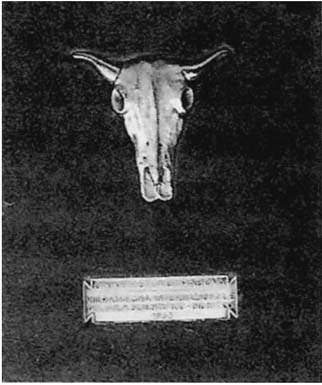

パドヴァ国際映画祭

牛頭賞

この映画の撮影中、監督とカメラマンが張り合っていて、しっくりいっていないと言ってきたので、私はプロデューサーとして静岡県のロケ先へ行ってみた。――カメラマンの小林一夫君はミツバチの巣にカメラをくっつけて蜂に刺されて「お岩さん」のような顔になって頑張っていた。ミツバチとカメラマンの対話で、監督は口をはさむ余地がない。監督の樋口源一郎氏は民宿に引き揚げて撮影台本を推敲し、いい思いつきが頭に浮かぶと現場にきて「これが撮れるなら撮ってみろ」と小林君にいう。こんな緊張した張り合いがこの映画をよくした。

このように桜映画社の科学映画は、自然界の小さな生きものの神秘な生態に見る自然のしくみ、生命のしくみを取り上げ、その後も追究し続けることになった。これら初期の科学映画の製作費も、中外製薬の上野十藏社長が協賛のかたちで出して下さった。それから30年後の近ごろは企業の芸術、文化への寄与(メセナ)の必要がいわれているが、上野さん父子の文化映画、科学映画への肩入れは思えばずいぶん早かった。

つぎに文化映画だが、1960年(昭和35)のはじめに作った『手工芸品―その日本美―』は、東北地方、中部、山陰、九州と各地の風土と、そこに生まれ育った手工芸品を海外に知らせたものだった。

つぎの『日本の童謡』もいま観ると、あのころまではまだ、日本の子供たちが母から子へと歌いつがれた伝統的な「わらべうた」を数限りなく知っていたことに驚く。小学校の帰途、鎮守の森で遊戯とともにつぎつぎと歌い、夕暮れの帰途も歌になり遊びになった。学校帰りの道草は長く楽しかった。

その後2年おいて、『現代日本の美術工芸』(63年)ができた。陶器の浜田庄司、磁器の富本憲吉、蒔絵の松田権六、竹工芸の田辺竹雲斎、染色(友禅)の森口華弘、版画の棟方志功ら、現代の代表的な美術工芸作家の人と仕事ぶりを描き、それら日本の美術工芸品には多く画があることから、最後は日本画家の前田青邨の画業になる。

人物にもそれぞれ独特の風格と魅力があった。たとえば松田さんは話好きで初対面の一日は古今東西に亘る漆(ジャパン)の話を聞かされた代わりに、撮影の段取りも名人芸で、制作に半年近くもかかり文化庁が買い上げたという自作の蒔絵の手箱を、3日間で撮らせてくれた。花鳥の部分は接写だから平たい盆を使い、クライマックスの黒漆を研ぎ出すとさん然と花鳥図が現れる場面は、文化庁の手箱を黒漆で塗り潰してしまって、「漆の肌は柔らかいから使っていると傷がついている。ときどきこうして漆をかけて研ぎだした方がいいのだ」といわれた。

棟方さんは、下絵も彫りも片方の眼をくっつけるようにして文字通り一気呵成だった。一方の眼はほとんど見えなくなっていて、「片目でやれる練習をしている」といわれた。そして最後に、初刷りの作品をさっと剝ぐと、鉛筆でガリガリと独特の署名をし判を押してその場で私たちにくれた。かなり大きな作品だが、その版画は今も桜映画社の試写室にかかっている。

前田青邨さんは、画室に人を入れないという伝説があったが、それは画商のいうことで、私たちが画室を占領して書棚からスケッチブックを引っ張り出して見ていると、その旅の想い出など話してくれた。昼休みにライトマンたちが日当たりのいい庭の芝生にあぐらをかいて昼めしをはじめると、あそこで一緒に食べてみたいといい出して、奥さんに「風邪をひく」と止められる一幕もあった。無邪気な人だった。その他の人についても書けばきりがない。

『現代日本の美術工芸』は外務省の海外広報映画としては異例といわれるほどよく利用された。後に記す『アメリカの家庭生活』のロケの途次、私がニューヨークに行くとブロードウェイの映画館で上映されていて、3度も観にきたアメリカ人がいて「美しい!」と感に堪えていたと聞いた。

「映画は製作費はかかっても、いいものを作った方がいい」と、私はこの映画を長く語り草にしたが、そのころ外務省では1作品 100本の16 ミリフィルムを海外に配布していたのが、『現代日本の美術工芸』はその後要望が相次ぎ 600 本に達したという。観る人の数が多いことだけでなく、映画の場合、与える印象、感動が大事である。

ついで、季節の味わいを生かす茶の湯の懐石料理をはじめ、日本の料理を紹介する『日本の味』(64年)、さらに『能』(66年)、『文楽』(67年)、『生花の美』(73年)と続く。

『日本の味』、『和菓子』(後出)の撮影で、懐石料理の「辻留」の主人辻嘉一氏とは、2度つきあい、きびしい弟子の仕込みぶりを垣間見たことがある。調理場は絶えず水を流すので、下駄ばきで立ってまないたに向かっていたが、若い弟子が誤って出刃包丁を取り落とすと、辻さんはいきなり弟子の向こうずねを蹴りあげた。「青いアザは10日もすれば治るが、出刃包丁が足の甲に刺さったら大怪我をする」と、調理場にはきびしい徒弟制度が生きいていた。しかし同じ手仕事でも映画づくりの世界では、私たちの若いころには徒弟制度は既になくなっていた。私なども自己流でやってきた。シナリオは本来孤独な作業だからそれでいいとしても、現場の監督(演出)を助監督として修業しなかったのは不幸だった。技は何事であれ若いときに身体で覚えないと身につかない。……………また経験を伝えるにはよほどの説明が必要だが、それはなかなかできない。経験を伝えるということはむずかしい。

外務省企画の映画が好評だったところから、国際観光振興会の依頼もうけることになった。『日本への招待』(65年)、『日本の生活』(68年)、『日本の年中行事』(69年)など、これらも英語版の他、数カ国語版ができたが、海外紹介映画だから日本語版がなかった。日本語版のない日本文化の映画を製作した時期が、ほぼ10年続いた。これが、つぎの 70年代から80年にかけて、国内でも桜映画社の文化映画が人に知られるようになる素地になったと思う。

この時期(60年代)に、まず日本人に見せる伝統文化の映画が1本生まれた。『和菓子』(65年)である。誕生のきっかけは、『現代日本の美術工芸』の冒頭の日本座敷の場面を和菓子の老舗、栄太楼の社長だった細田修三氏の家を借りて撮影したことからで、細田氏は隣の茶の間から撮影の一部始終を見ていて、撮影が終わると私に「和菓子も手作りの時代から機械で量産されるようになって、昔ながらのヘラ一丁で全国を渡り歩く職人は、そのうちにいなくなってしまう。こういう名人たちの和菓子づくりも記録して後世に残せるような和菓子の映画はできないものか」といわれた。

サンフランシスコ国際映画祭

ゴールデンゲイト賞

『和菓子』も、後に英語版など9カ国語版ができた。また1988年にはロシア語版ができ、日ソ映画祭に出品されソ連各地を巡回上映されるなど、20年以上たっても新鮮さを失わずに生き続けている。

1960年代には、科学映画、文化映画と並行して間もなく社会教育映画も復活した。草創期 1950年代後半の社会教育映画がまだ戦後の社会の混乱が尾をひいていたことを示す環境問題、保健衛生問題がテーマだったのに対して、60年代の桜映画社の社会教育映画は家庭生活や家族、地域の生き方を正面から考える作品へと進んだ。スポンサーは、民間団体だが日本銀行の貯蓄推進部を事務局とする貯蓄増強中央委員会(現、貯蓄増強広報委員会)だった。地婦連が戦後の貯蓄運動に協力したこともあって、桜映画社では草創期にも『お金と私たち』(56年)といった学校教材映画や、貯蓄宣伝のための劇形式の映画などを既に作っていたが、岡崎嘉平太さんが会長になられてから宣伝臭がなくなった。岡崎さんは「家庭が健全になれば、日本人は黙っていても将来に備えて貯蓄する。映画ともなると、みんな期待して見てくれる。そんなものにまで宣伝を入れることはない。宣伝の方法は他にいくらでもある」といわれた。後に、私は製作準備のため北海道へ行って、日銀の支店の人から「岡崎会長は地方に来られると、村びとと膝を交じえて貯蓄の話をされる」と聞いた。岡崎さんの貯蓄運動は一種の道徳教育だった。岡崎さんは早くから日中親善につくしたことで知られているが、日銀の出身で全日空の社長なども務めた財界人でもあった。

60年代に入ってからの貯蓄增強中央委員会企画の作品を振り返ってみると、62年(昭和37)に完成した『現代家族』は劇映画で、母1人、娘1人の働く一家と娘の恋人と、そこに起きる結婚問題が話の中心になっている。都会の団地を舞台に、戦後の核家族と、忘れられた老人の生き方を考えさせる最初の映画であった。

ついで、北海道の北にひろがる大湿原の鶴の来る村で、酪農によって生きようとする人びとの苦闘を、セミ・ドキュメンタリーで描いた『原野に生きる』(63年)ができた。

(サンフランシスコの港町で 村山)

その翌年、私は小松浩、加藤和郎の両カメラマンとわずか3人のチームで、アメリカの家庭生活を訪ねて3ヵ月余り、広い北米大陸を遍歴する映画の旅をした。1963年のことだから古い話だが、映画『アメリカの家庭生活』がどのようにして生まれたか、ややくわしく書いてみよう。

当時は、アメリカに対する日本人の関心は高かった。そこでアメリカの家庭生活に流れる伝統的な規律をとらえてみたい、開拓時代からの勤勉な気風や清教徒的な家族愛はあるはずで、そういう中流家庭を描いてみたいということになって、はじめプロデューサーとしてスタッフの人選をしたが、担当の調査役は「家庭生活を見る目が大事で、他に適当な人が見当らない」と私に演出を引き受けてくれという。私はそれまで海外には一歩も出たことがなかったのでためらったが、新鮮な目で見て文章を書くように撮りながらまとめてみようと腹をきめた。

今は海外ロケなどはざらだが、「アメリカやイギリスの家庭はプライバシーがうるさく家庭生活にはまだカメラが入れないでいる」と NHK でもいっていた。そんな時代だった。出発前に私は、アメリカの生活が長かった評論家の坂西志保さんをはじめ幾人かの人に会って話を聞いた。家庭生活なので、なるべく女性に会った。見る眼の足しにはなったかと思うが、肝腎の行く先の当ては得られなかった。開拓者精神の伝統が残る家庭ということで東部へ行って探すことにした。唯一の具体的な取材は、たまたま福武直氏の『世界農村めぐり』という本を読んで、アメリカ中部のウィスコンシン州の農家の父と子の農場を相続する仕方が興味深く、日本でも戦後、均分相続の制度が取り入れられ戸惑いがあったので、『アメリカの家庭生活』がどういう構成になるか分からないがその若い農家は撮影したいと思い、東京大学文学部の社会学科に著者の福武教授を訪ねた。福武さんは即座にウィスコンシン大学の農村社会学科のウェルケニング教授に紹介状を書いて下さった。

羽田を発ったのは8月の末だったので、農家の撮影は秋の作業があるうちにすませ、それを撮ってから東部で一般の中流家庭を探すことにした。

『世界農村めぐり』に書かれていたデントル農場の生活は、予想以上に興味深かった。父は農場を息子とその若い家族に譲って、近くの町に引退していた。その際、息子は銀行から金を借りて農機具と家畜を父から買い取り、父は農場と家を持って、収益を折半する。父と子は日本でいう地主と小作人の関係になる。息子は若さにまかせて働き経営を拡大して、父から農場も住居も買い取っていく。私たちはデントル農場の生活ぶりをくわしく撮ってから、その10年後にあたる中年の農家と、さらに 20年後の老農の暮らしぶりもウィスコンシン大学の農村社会学科から紹介してもらって撮った。こうして、図らずもアメリカの農民の一生とその生きざまを描くこととなった。ここまで撮って、私の『アメリカの家庭生活』の構成はようやく決まった。

第1部は「子供のしつけ」とし、開拓時代の子供も家庭で働かせながらきびしく育てる伝統が今も生きている都市の中流家庭を探して描き、第2部は「おかあさんの仕事」で、子供を育て上げた後の中年の主婦の生活と、加えて老後の暮らしぶりを描き、第3部「アメリカの若い農家」で、その生きかたを形を変えて繰り返す。

こうして1部、2部、3部とも約30分のそれぞれ独立しても使える短編とし、3部作合わせて上映時間、1時間31分の長編のドキュメンタリー映画ができた。

『アメリカの家庭生活』から2年後の、1966年(昭和 41)にはイギリスとフランスの映画の旅もした。それが『素顔のイギリス』と『フランスはぶどうの村で』である。カメラマンは江連高元君だった。

見知らぬ異国のロケーション撮影では、どこか典型的な町なり村なりに落ちついてそこでくわしく観察すると、ちょうど路傍の水溜まりも通り過ぎればただの小さな水溜まりだが、しゃがんで覗き込めばその奥に流れる雲も果てしない広い空も見えるように、その国が見えてくる。それは私が広いアメリカを遍歴して体得した見知らぬ異国の取材方法だった。

イギリスは地方がいいといわれていた。イングランドで古くから開けたノオフォーク地方の、古都ノオリッチを選んだのは、その近くに戦前から住むハワード・照子さんを、田辺繁子さんから紹介されていたからである。中世に栄えた都市国家のようなノオリッチは魅力があった。都市を囲んだ古い城壁の残欠がところどころに今もあり、中央の広場の上には商工業者の組合だったという古色蒼然たる建物が立ち、それと斜向かいに新しい市役所の建築が並び、2つの建物が見下ろす広場は今も毎日朝市で賑わっている。そこから歩いて近いところに、エリザベス王朝時代そのままという石畳の坂道の古い通りがあって、エルム・ヒル(楡の丘)と呼ばれていた。

城壁の外側には、産業革命時代に建ったという赤煉瓦の労働者住宅が建ち並び、今も労働者階級の人たちが住んでいた。

このノオリッチで、一番の見物はゴシック建築の堂々たるカシードラル(大寺院)だが、私にとってそれにも増して興味のあったのは教会の慈善施設の養老院で、「グレート・ホスピタル」と呼ばれていた。古い門柱には「創立 1249 年」とあったから、日本でいえば鎌倉時代である。それが延々と続いて、今も老人たちが大勢住んでいた。

イギリス人の古いものに対する愛着は相当なもので、大寺院の近くに、昔は教会の合唱隊の練習場だったというこれも古色蒼然たる2階建ての煉瓦造りの建物がある。今は、ロンドンに事務所を持つ建築家の住居になっている。彼は年 100 ポンドで教会から借りて、内部は現代風に改造して住んでいた。表の通りからこの家の外壁を見上げると、昔オランダの職人が大勢この地方に入った時代があったとかで屋根が丸味をもっていた跡があり、窓も時代によって拡げたり狭めたり、そのたびに焼きの違う煉瓦の色が無造作につくり出した跡は画のようで、時代の移り変わりを物語っていた。

中庭に入ってみると、14世紀の煉瓦のうす赤い壁につるバラが這い上がって白い花を咲かせていた。窓の内側には現代の白いレースのカーテンが微かな風にそよいでいた。この建物の内部の改装には、普通の住宅の新築よりも金がかかったという。建築家は、この家に家族と住んで汽車ではるばるロンドンの事務所に通っていた。

ハワード家もれっきとしたイギリスの中産階級(ブルジョワ階級)で、ハワード氏の紹介で「カウンティ」と呼ばれる地つきの貴族の生活も撮ることができた。またハワード・照子さんの案内で市長にも会い、ロンドンの病院からこの町にきて開業医になったロフティング医師とも親しくなった。彼は妻とこの古都を隈なく見て気に入り、初めは共稼ぎから始め、5年かかって旧市内の静かな通りに診療所を持ち、中産階級の仲間入りもできたのであった。私は、彼らの見聞を通してノオリッチを描くことにした。

フランスでは、ブルゴーニュ地方のブドウの村を訪ねてみた。ブルゴーニュ地方のブドウは、紀元10 世紀頃にローマ人の牧師が、フランス中部の酪農地帯の、牧草も生えない荒地にブドウを植え教会を建てたのが始めだという。以来、この辺りのブドウ村は1000年も続いてきたのである。ブドウ畑の中の農道を登っていくと、古い見上げるような大きな石の十字架に出会った。村は遠景も小さな集落の中の道も、静かな絵のような眺めだった。農家の造りは、この辺で採れる自然石を積み上げて壁とした石造りで2階が住居、下はブドウ酒を醸造する石室になっている。今の代に新築した家は1軒もないという。

そんな古い石造りの家に若い家族を訪ねてみた。フランスの農民の子供のしつけは昔ながらに厳しく、食事のとき妻が粗相しても若い農夫の手は子供の頰に飛んでいく。「お前たちが騒ぐからだ」と。

父は近くに別居していた。訪ねてみると、隠居用の住宅なのであろうか、普通の農家を縦割りに仕切って2戸にして、それぞれ外階段がある。階下の小さな石室では、息子が地主から分けてもらった搾りたてのブドウを、さらに少し貰って自分が飲むブドウ酒を造っている。そんな家に囲まれた狭い静かな中庭にヒマワリが2、3本咲いていた。

町に近い村の中心部は広い通りになっていて、ひなびた食堂が1軒あり、店の中では爺さんたちがカード遊びに夢中だった。広い通りの道端では、婆さんたちが5、6人、椅子を持ち寄って編み物をしながらお喋りを楽しんでいた。その広い道から少し降りた崖下のようなところに、昔ながらの共同洗濯場があった。外見は田舎の温泉町の共同浴場のようで、屋根の下の湧き水を溜める大きな四角い升の周りで女たちがつぎつぎ洗濯物を持ってきて洗いながら世間話をしていた。若い女は見当たらない。聞くと、「若い者は家で電気洗濯機だ」という。

その娘たちを訪ねて、姉妹の部屋に上げてもらうと、自分で働いて買い溜めた嫁入支度を見せてくれた。それは家で普段使う実用品ばかりで、それが昔からの風習だという。それが今も守られているのであった。

そのブルゴーニュ地方でも、現代の若者たちは都会に出てしまい若い農民の姿はまれだったが、ぶどうの摘み取りの時期がくると、都会から休暇をとって村に帰った若い男女でぶどう畑はどこも活気づき賑わった。8月のバカンス(長い休暇)を収穫期の9月に振り替える。それが習慣になっていた。

ぶどう畑の上の静かな集落の外れに共同墓地があって、そこからは広い丘陵の見渡すかぎりのぶどう畑を眺めることができた。ぶどうの村に生まれ、ぶどう畑で生涯働き、老人たちはやがてここに眠るのだった。

アメリカや、イギリス、フランスの家庭生活を訪ねた1960年代には、桜映画社では日本国内でも並行して家庭生活や地域社会の生き方を追究する社会教育映画を作っている。

『アメリカの家庭生活』の翌年(1965年)には、『家庭の年輪』は、和歌山県の紀ノ川べりの、みかんの村の3代に亘る物語で、これはドキュメンタリーだ。『竜門の人びと』では、夢を抱きエネルギー溢れる 20代にきびしい現実に挑戦した農民が、年をとると村の実力者となって次の 20 代の若者たちの後楯になる。こうした戦前、戦中、戦後の奮戦記だが、演出の堀内甲君は劇映画の育ちだったから、急峻な蜜柑山から蜜柑を牛車で運び降ろす農道を開くために、涙をのんで花のついた太い木を切る場面など大胆に再現して感動的な場面をつくった。血縁のつながる村内には、その人の若いときにそっくりだといわれる青年がいて若い時代を演じてくれた。最後の場面は、日照りが続くと現代の改革で完成したスプリンクラーが全山に雨を降らせ虹が立った。僅か半世紀足らずの間に目覚ましい変化を重ねた紀ノ川べりの蜜柑の山と、ブルゴーニュ地方の静かなぶどうの村の風景は、動と静と対照的だった。

その翌年(1969年)には『若い年輪』を作っている。この映画は、「山には今、働く若者がいなくなった」という若い山林労働者の語りから始まって、残された山の若者たちは機械集材をはじめとして新しい機械技術を導入して、山林労働が合理化される将来に希望を抱き、「これからは大山持ち(山林地主)も俺たちに頼らなければ経営ができなくなる」と話し合う明るい場面で終わっている。

しかし、その後の現実を見ると、日本の林業は外材の輸入に押されて成り立たなくなり、若者たちはつぎつぎと山を去っていった。『若い年輪』を作ってから十数年後、私は長野県飯田市の旧友に誘われて「信州の秘境」といわれる遠山郷を訪ねた。そこの大山持ちが車で飯田まで迎えにきて南アルプスにまで案内してくれるという。行ってみると、2、3日前にその山林地主は、人手がないので夫婦で山林の手入れに行ってスズメ蜂の大群に襲われて不慮の死をとげ、私たちはその通夜に列席することになってしまった。ショック死で、妻が山を駈けおりて医者を迎えに行ったが間に合わなかったという。それほど日本の山林には働く人がいなくなってしまったのであろう。その背後で、フィリピンやインドネシア、タイなどの熱帯林は日本の木材の輸入で急速に消えていった。

『若い年輪』を作ってから5年目に、私たちは『ふるさとに生きる母たち』という作品も作っている。これは東北地方の秋田県の山村で、ついに母親たちまで出稼ぎに行くようになり、「これでは子供たちも、村もダメになってしまう」と踏みとどまって、母親たちが共同で牧場を経営し肉牛を飼い始めた話を記録映画にまとめている。しかし10年後、別の映画の撮影でその地を訪ねたスタッフは、母親牧場は牛肉の輸入自由化で経営難になり閉鎖されてしまったことを知った。

1960年代は、日本経済は高度成長期に入ったといわれるが、地方の山村は次第に過疎に追いやられていった。

豊かになった市民の暮らしの中にも陰は生まれた。「生活は豊かになったが心が貧しくなった」といわれ始めたのは、次の 70 年代に入ってからであろうか。記録映画の製作は地味な仕事だが、その時代を生きた形で後世に伝えることができる。

草創期に続く60年代を顧みると、桜映画社の作品は芸術的な文化映画、自然科学の映画、社会教育映画と分類できるようになった。それだけ幅が拡がり成長したというべきだろう。作品も多彩になりそれぞれに魅力があった。1960 年代らしい活気があった。

つぎに、1970年代に移ろう。

5

花ひらく文化映画

社会教育映画も多様化、

科学映画も小さな生きものから大きな自然へ

(1970年代)

70年代になると、60年代の日本語版のない日本の伝統文化の映画、国内では知られることの少なかった海外紹介映画が、国内向けの一連の作品となって花ひらいた。

それは文化庁の企画から始まった。第1作は1970年(昭和45)の『石の文化』、次は『明治の洋風建築』(72年)で、ともに日本の伝統文化の中では異色の題材だった。日本には石の文化財は少ない。また、明治の洋風建築は擬洋風建築ともいわれ、日本独特の木造の洋館である。『明治の洋風建築』のロケーション撮影では、私は木塚誠一カメラマン以下スタッフとともに、南は鹿児島から、長崎、神戸、大阪、松本、秋田から北海道まで、車で日本を縦断した。それは明治の人びとの西欧文化への強い憧れと、心意気をたどる旅だった。その一つ一つは、時代を語るエピソードを秘めたモニュメントだった。なかでも松本の開智学校は正面は不思議な洋風建築だった。明治初期の排仏棄釈運動がとくに激しく吹き荒れた土地柄で、2階の講堂などには打ち壊された寺の扉が使われていた。映画『明治の洋風建築』は、芸術祭大賞をはじめ多くの映画賞を集めた。

続いて翌年(73年)の『色鍋島』は、歴史的な風土とともに、その工房での作業をくわしく撮った。各段階のさまざまな作業は分業で、しかも一糸乱れぬ仕上がりを見せる。成形(ロクロ)や本窯焚きは男たちだが、色鍋島の下絵付け(染付け)や上絵付け(色絵)は年配の婦人たちだった。ともに娘のころから今泉今右衛門さんの工房に通っているということで、そのムダのない筆の動きには引き込まれた。『色鍋島』も芸術祭大賞その他を受賞し、海外ではゴールドマーキュリー賞にも選ばれた。

(今右衛門さんの工房で職人さんと打合せ中の村山)

『色鍋島』も撮影は木塚さんだった。木塚さんは、『お姉さんといっしょ』以来、桜映画社の初期の作品を数々撮影してくれた今は亡き名カメラマンで、撮り方をあれこれ迷う人だったが、撮れた画面は何ともいえない品があって美しかった。職人肌の口数の少ない温厚な人だった。映画という総合芸術のなかで、カメラマンはいわば画家で、私は撮り方は木塚さんに委せた。私と木塚さんのコンビは木塚さんが亡くなるまで続いた。

1977年(昭和52)には、私は『伊勢型紙』を作った。伊勢型紙の産地、伊勢の白子では、応仁の乱を逃れて京都から移住した染めの型紙を彫る職人たちが寺の保護をうけ、やがて商人の支配下に入った。白子を通る伊勢街道には型紙を全国に売りさばいた商家もあった。白子は紀州藩の飛び地で江戸に荷を送る港だったが、今はさびしい漁港として静まり返っていた。伝統を受け継ぐ職人たちの細かい型彫りの手もとを見ていると、遠い昔にさそわれる。とくに細かな縞彫りは職人芸の極致で、それが今もここに生き続けている。伝統をうけつぐ職人の手仕事には惹かれる。動きには生命がある。その手もとをじっと見る。これも芸術祭大賞その他多くの賞を集めた。カメラマンは金山富男君に替わった。この種の芸術的な文化映画は、桜映画社の特色と見られるようになった。

70年代にはその他に、歴史物の3作も生まれている。『絵巻』(74年)、『日本歴史の流れ』(77年)、『縄文土器』(79年)がそれで、それぞれに評価を得た。

その他、70年代の終わりから80年代のはじめにかけて、歌舞伎の四作も作っている。『歌舞伎の魅力一演技―』(78年)、『歌舞伎の魅力―女方―』(79年)、『歌舞伎の立廻り』(81年)、『歌舞伎に生きる―女方への道―』(82年)がそれである。

桜映画社には今も寡作ながらアニメーション映画もあるが、それが始まったのも 70 年代で、『たすけあいの歴史―生命保険のはじまり―』(73年)からだ。生命保険協会の依頼で、題材はヨーロッパに起きた近代的な生命保険制度の生い立ちで、アニメーションで描くしかなかった。そこで演出の杉井ギサブロー氏以下、すぐれたフリーのスタッフを集め、手塚治虫さんの自宅の庭先の空いていた工房に集まって仕事をした。虫プロが破産した直後だったらしい。不思議な仕事場だったが、皆張り切っていた。当時、テレビのアニメはかなり盛んになっていたが、紙芝居に似て動きが少なく、集まった諸君は「映画らしいアニメの仕事ができる」と力がこもり、いい雰囲気だった。

『たすけあいの歴史』についで、『草原の子テングリ』(77年)が生まれた。これは脚本、演出を手塚さんにお願いした。手塚さんは不死鳥のように蘇って手塚プロダクションを構え、『たすけあいの歴史』を見ていたので快く引き受けてくれたが忙しくなって、脚色・演出は大塚康生氏にお願いした。アニメでも、いい人たちにめぐり会えた。これがさらに、80年代はじめの『おこんじょうるり』へとつながっていく。

さて、草創期以来の社会教育映画だが、前期 60年代には家庭生活や地域の生き方を考える一連の作品が続いたが、70年代に『沖縄の母たち』(70年)、『ふるさとに生きる母たち』(75年)、『家族の構図』(76年)のような作品を残して、ほぼ終わる。そして 70年代の半ばにはスポーツ・シリーズ、成人病シリーズが同時にはじまった。

60年代の、問題を提起して考えさせる社会教育映画から、実用的な教材映画への変化の社会的な背景を考えると、日本経済の高度成長がほぼ終わり、日本人の生活も豊かになり社会も安定してきて、社会教育映画に対する需要も変わってきたことがあげられる。また、桜映画社の作品を遡ってみると、これより 10 余年も前に『スポーツの科学―記録に挑む―』(60年)と、『成人病問答』(61年)がある。そのころ厚生省が成人病ということをいいはじめ、またスポーツの科学もトレーニングの仕方の科学だったが、そうした学問の領域から10年かかって民衆の生活の中のスポーツ、成人病の予防へと広がってきたのである。

スポーツ・シリーズの発端は、文部省の体育局長だった旧知の木田宏氏から日本体育協会を紹介されたことで、『いつまでも若く美しく―ミセスとスポーツー』(74年)、『生活の中のスポーツ』(74年)、『コミュニティ・スポーツのすすめ―スポーツ指導員を中心に―』(75年)、『スポーツクラブ―明るく豊かな生活のために―』(77年)と、それからも長く続いた。

成人病予防シリーズは、『成人病の予防―高血圧症を中心に―』(74年)から始まった。スポンサーはチバガイギーで、桜映画社ではその前年に結核予防会の企画、チバガイギー協賛で『結核とのたたかいは続いている』を製作していた。その関係でチバガイギーの協賛を得て、大阪府立成人病センターの小町喜男氏の指導、前に『成人病問答』でも縁のあった鴫谷亮一氏の監修で『成人病の予防』ができた。成人病予防シリーズもスポーツ・シリーズと並行して、『糖尿病の予防』(76年)、『ガンの予防』(77年)、『心臓病の予防』(78年)、『肝臓病の予防』(80年)と続いたのは、予防医学が注目されてきた時代の要求が生んだものといえる。第2作からは中外製薬の協賛を得た。

この2つのシリーズに先立って、70 年代の初めから雪印乳業(株)の企画作品も始まり、これも長く続く。『人間誕生』と『はじめての赤ちゃん―生まれて三ヵ月―』(ともに 71年)からで、そのきっかけをつくって下さったのは今は亡き浅野秀二先生で、先生とのそもそもの縁は草創期の 50年代の終わりに小児結核の映画『小さな仲間』(58年)を作ったことからだ。60年代の終わりごろには浅野先生は国立小児病院の副院長をしていた。産院では初産婦に妊産婦教育をしていたが、その教材には具体的な映画がいいと、日赤産院の小林隆院長を紹介して下さった。小林先生は自然分娩の熱心な提唱者だった。『人間誕生』では、母と子が全力をふりしぼる、陣痛をともなう人間誕生の瞬間も撮った。当時アメリカでは麻酔による無痛分娩が流行していた。

『人間誕生』に続いて、浅野先生の監修で『はじめての赤ちゃん』(71年)が出来た。その後、『案ズルヨリ産ムガ易シ』(72年)のような昔からの人間の知恵を語るお産の民間習俗を描いた文化映画もできて、この妊産婦教室の教材映画のシリーズはさらに続くが、これと並行して雪印乳業ではそのふるさとである北海道を舞台に、『にっぽんチーズものがたり』(72年)、『チーズを育てる』(73年)、『創立者たち―風雪に耐えて―』(75年)のような作品も作るようになった。先にふれたアニメーション映画『草原の子テングリ』もそのひとつである。

『創立者たち』は、雪印乳業の創立者黒沢酉蔵を中心に、彼を製造面で助けた佐藤貢と販売面で助けた瀬尾俊三をからめた伝記的な記録映画だった。黒沢翁は若き日に足尾鉱毒事件で知られる田中正造に愛され、被害農民の救済に情熱をそそぐが、母の死を境に北海道に渡って宇都宮牧場の牧夫となり、後に独立して夫婦で小さな牧場を持ち、その牛乳を札幌で自ら配達した。さらに「農民のつくったものは農民の手で売ろう」と、酪農民を糾合して北海道製酪販売組合による工場生産と販路開拓に苦闘した物語で、この映画を企画したころには黒沢翁は生まれ故郷の暖かい千葉県で余生を過ごしておられたので、その証言も得た貴重なフィルムとなった。

企業 PR 映画で早かったのはコパルの『カメラとシャッター』で60年代のはじめだが、77年には『技術のコパル』がある。『カメラとシャッター』は江戸時代後期(1841年)日本にカメラが伝わってからの歴史と、カメラのシャッターの専門メーカーとして戦後発足したコパル光機製作所を紹介したものだが、日本のカメラがドイツを抜いて輸出の花形になった時期で、映画製作の縁はコパルの創立者で社長の笠井正人氏が私と中学校の同級生だったところからだ。

中外製薬も60年代から70年代になると、よい映画の企画に協賛するというそれまでの姿勢から、新薬開発の学術的な映画をつぎつぎと企画するようになった。その代表的な作品は『癌免疫のしくみ』(76年)、『新しいホルモン活性型ビタミンD3』(80年)などである。

70年代に企業の PR 映画が活発に作られたことは、経済成長をとげたこの時代を物語っている。

70年代に生まれた異色の社会教育映画には、明治時代に生まれ育ち女医への道を開いた吉岡弥生の苦闘を描いた伝記映画『道ひとすじに―若き日の吉岡弥生―』がある。企画したのは東京女子医大の川野辺常務理事で、児童劇映画『海ッ子 山ッ子』(58年)を静岡県婦人連盟で取り上げてくれた当時の会長だった。川野辺さんはその後、母校の東京女子医科大学の理事、教授となって、「このごろ東京女子医科大学を志して入学してくる若い娘たちは、創立者の吉岡弥生先生のことをほとんど知らない」と嘆かれた結果だった。

映画の企画は吉岡弥生の没後で、弥生が夫荒太の協力を得て女医学校を創り専門学校に昇格させるまでの若き日の物語だから、俳優を使って1時間近いドラマにした。映画が出来てからは毎年、入学式のあとで新入生に観せているという。

また 70年代の後半には、南の国々、いわゆる発展途上国の民衆のための社会教育映画づくりも始めている。企画は家族計画国際協力財団(ジョイセフ)の国井長次郎氏で、国井氏とは 1960年に科学映画『鉤虫』を一緒に企画して以来の間柄だった。「今の国際家族計画運動は、人口政策から『子供は2人まで』というキャンペーンを上から押しつけているが、途上国の民衆はついてこない。民衆の側に立った人間的な家族計画でなければダメだ。休む間もなく子供を産んで母体は弱り、乳幼児の死亡率は高く、生き残った子供に教育も受けさせられない。そこで戦後の苦しかったころの日本の経験を生かして、子供の寄生虫駆除から始めて母親の信用を得、母子保健と組み合わせて家族計画を進めたい。それには民衆、とくに母たちの教育が必要だが、途上国の女性の多くは文字が読めない。映画なら誰にも理解されるし民衆の娯楽にもなる」と彼はいい、後にドキュメンタリー・シリーズと呼ぶようになった南の国々の映画づくりを始めた。

1976年、私はジョイセフ側の人たちとともに、アジアの人口大国であるインドネシアのジャワ島の農村に、シナリオを書くために行った。これが第1作『インドネシアの母たち』で、翌年は第2作『スマトラ物語』、それ以来、私たちの撮影チームは毎年、南の国々のどこかへロケに出向いた。これは今日まで続く長いシリーズになった。現地語版、英語版の他、日本語版もできたが、このシリーズの大部分は80年代の仕事になる。

つぎに、70年代の科学映画だが、前期(60年代)のはじめに生まれた『ノミはなぜはねる』『鉤虫』『女王蜂の神秘』のような小さな生きものに観る自然のしくみから、70 年代には小さな生きものと環境、自然とのつながり、さらに自然の探究へと進んだ。この期の主な科学映画を見ると、『舶来メダカとボーフラー生物利用の環境改善―』(71年)、『ヘドロを食う虫ユスリカ』(79年)、『奄美の森の動物たち』(76年)、『森林は生きている』2部作(71年、第一部 84~87頁)が、それである。

このような桜映画社作品の3つの分野――文化映画、社会教育映画、自然科学の映画は、1960年代に揃い、70年代にはかなり充実し、80年代へと受け継がれていく。

6

最近の作品から

(1980年代~1991年まで)

1980 年代の桜映画社の文化映画は『芭蕉布を織る女たち』から始まった。

『芭蕉布を織る女たち―連帯の手わざ―』(81年)は、国立近代美術館の館長を退かれた岡田譲氏が、その後ポーラ伝統文化振興財団の設立とともに理事となって、「文化庁の枠に縛られない自由な文化映画が作れる」と楽しみにして企画された仕事だった。

この作品は、沖縄伝統の芭蕉布を郷里に帰って復興させた平良敏子さんの工房と、村で糸芭蕉を栽培し糸を紡ぎ絣をくくり家で織る老婆たちとを描いた記録映画だ。映画の構成は、作者(画面には登場しない)が、那覇の博物館で昔の芭蕉布に出会い、昔からの産地のひとつである沖縄本島中部の喜如嘉に訪ねていく。途中で沖縄ならではの瑠璃色の海辺に寄ったり、道の辺の墓地の石の廟を見て喜如嘉の村に入り、平良さんの生家の旧工房から海辺の街道沿いの集落にできた今の工房へと展開する。……………私は一切作らずに、これこそ純粋な記録映画にしようと思った。カメラマンは、『伊勢型紙』の金山君だった。しかし世評は『伊勢型紙』には及ばなかった。『伊勢型紙』では気の遠くなるような細かな手仕事とその手の動きに集中したが、『芭蕉布』では風土にひかれ風土を描いた。しかし、ありのままということだけでは素材がよくても人は感動しない。記録映画もテーマを絞り、それをよりよく表現する、生かすという意味でつくることが必要だと後で思ったことである。

翌年の『おこんじょうるり』(82年)は、桜映画社の若い人たちがアニメーション映画の自主製作をしようと研究会を重ねた結果だ。この映画の語りは長岡輝子さんが東北弁のあたたかい味で生かしてくれた。『おこんじょうるり』も芸術祭大賞をはじめこの年のあらゆる賞を集め、演出の岡本忠成氏の代表作になった。岡本氏も今は亡き人になってしまった。

『おこんじょうるり』が完成した翌年には、私は『芹沢銈介の美の世界』(84年)に着手している。完成は芹沢さんの都合で1年のびてしまったが、そのことから書いてみたい。80 歳を超えていた芹沢夫妻は長年連れ添った仲で、客の応対にも工房で働く人たちとの会食の席でも、いつも正面に並んだ。その夫人が急逝されて、撮影は中断し、しばらくして再開したが、前から気むずかしいことで知られた芹沢さんの撮影は難渋した。私も老年期に入りかけていてお互いに心が弾まず、親しい友だちになれなかったこともある。私はカメラマンの村山和雄君と助手を現場に残して、芹沢さんの自宅兼工房での暮らしで、画になりそうなものは何でも撮っておくように頼んだ。そのころ私の頭の中には映画はほぼ出来ていた。「若いころに画家を志しながら柳宗悦を知り、さらに沖縄の紅型に出会って型染めの道に入った」といえば、若き日の柳さんの白樺の同人と並んだ写真があり、日本民芸館にはその紅型があった。静岡の染物屋での彼の仕事ぶりも、芹沢さんの型染めの画になっていた。東京(蒲田)に出てから、仕事に脂が乗り切った一時期、家族から離れて鎌倉在の民家に独り住居して気持を純粋にして創作に打ち込んだといえば、その情景も型染めの作品に描かれていた。…………あとは、今の生きている芹沢さんだが、既に撮れた場面に加えて、これから撮るものから選べば、芹沢銈介の生涯はほぼ描けた。

映画の最後の場面は、屋外で 10 人ほどの工房の人達が芹沢さんの誕生日を祝うささやかなパーティと、その賑わいを逃れて独り居室で「何もかも捨てて旅に出たい」(それが口ぐせだった)と思う場面があり、欄間にはいつものように柳の笑顔の写真があった。その後で芹沢さんは小さな部屋で色紙を描く。絵は顔々々、昔いっしょに型染めの作業をした想い出の工人たちで、最後に「染め人来る」と書いた。これをラストシーンとした。これはカメラマンが最後に偶然撮ってくれたものだ。

芹沢さんは自分の映画の完成を見ずにその年、亡くなった。この映画の語りは、私が若い頃に知りあった俳優の宇野重吉君が引き受けてくれ、この映画のビデオを彼は重吉一座の地方巡業に持って歩いたという。

『芹沢銈介の美の世界』は、翌年の芸術祭大賞に選ばれた。桜映画社の芸術祭大賞はこれで5回目になった。しかし私はこの作品を最後に現場(監督)からは遠ざかって、企画に専念するようになった。もともと私は現場の人間ではなく、企画を立て映画を構想しシナリオを書いてきた。しかし、80年代の前半にも『芭蕉布を織る女たち』、『芹沢銈介の美の世界』、後に記す『八十七歳の青春』の監督として作品を残せたのは、幸せだった。

桜映画社の世代の交代は、70年代の半ばから始まり 80年代の半ばにほぼ終わったと私はみる。桜映画社の新しい担い手は作り手(監督)からはじまった。ついでプロデューサーも、長かった私1人の時代から複数の若い人たちになって作品数もふえた。私も意図して新人の育成を計ったが、そこに至るまでには私自身もさまざまな試行錯誤を重ねた。映画作りは一作一作シナリオも違う手作りで量産できない。地味な文化映画、教育映画は、内外の映画賞を集めても 16 ミリフィルムでは何千本も売れるということはない。その点、内容や役割は似ているが本は違う。出版がまだよかったころには、私も傍ら出版も手がけ、一時期テレビのコマーシャル・フィルムのグループと接触したり、テレビのドキュメンタリー番組に参加しようともしたが、桜映画社出版部として出発した「新宿書房」以外はいずれも調査だけで終わった。

草創期ならいざ知らず、15年、20年とたって文化映画、社会教育映画、科学映画と実績が出来てくると、その手慣れた仕事を充実させ、その中から新しい創造的作品を生み出していくのが常道であろう。

『おこんじょうるり』『芹沢銈介の美の世界』につづく 80年代の主な文化映画をあげてみると、『呉須三昧—近藤悠三の世界―』(83年)、『文明開化—奇功から科学技術へ―』(84年)、『奥羽の鷹使い―日本の狩猟習俗―』(85年)、『にっぽん洋食物語』(85年)、『よみがえる光琳屋敷』(86年)、『藤本能道の色絵磁器―釉描加彩―』(87年)、『利休の茶』(88年)、『有明海の干潟漁』(89年)、『友禅一森口華弘のわざ』(89年)、続いて90年代のはじめになると、『重要無形文化財 輪島塗に生きる』(90年)、『秩父の夜祭り―山波の音が聞こえる―』(90年)、『世阿弥の能』(91年)、『注文の多い料理店』(91年)など、文化映画がやはり目立つ。

桜映画社にとくに多い日本の伝統文化を語りつぐ記録映画は、これからも大切な仕事だと思う。日本人は古いものを惜し気もなく壊して省みない。かつて私は、これは石の文化に対して木の文化の特質だろうかと思ったことがあった。木造の家は木の香も新しいほど清々しい。しかし、村落にも町並みにも想い出がなくなってしまうと空しい。過去の文化遺産である生活環境も習慣も、自然環境とも似て大切である。せめて映画のような生きたかたちで記録として残したい。日本人の心のふるさととしてこれまでよりも、もっと深くとらえ、すぐれた描き方をしてみたい。

社会教育映画では、80年代に入って特筆すべき仕事は、80年早々に『八十七歳の青春―市川房枝生涯を語る―』の撮影を始めたことである。市川さんの自伝的な記録映画を作ることになったのは、カメラマンの木塚さんが「時代が変わると市川さんのような女性はもう出ないだろう。市川さんにお願いして、ぼつぼつ記録しておいたらどうか」と、ふと口にしたことからである。私が発行人になって『市川房枝自伝―戦前編』(新宿書房刊)を出してから、思い立って市川さんに話すと、「劇映画のようなものでどこまで本当か嘘か分からない映画を残すのはいやだが、あなたの映画ならいいでしょう」と、あっさり承知してくれた。

私は映画のねらいを、「後になると、市川さんに会ってその話を直に聴くことは誰もできなくなる」と考え、市川さんが後につづく若い女性たちに、生い立ちから長い婦人運動を語る形式を選んだ。ドラマのようなものなら後でも作ろうと思えば作れる。シナリオは市川さんの自伝をもとに私が書いた。

撮影は、婦選会館を訪れて市川さんの話を聞く若い女性のグループは桜映画社の女性の社員やその友人などのエキストラで、浜町の東京テレビセンターのスタジオに婦選会館の書棚など持ち込んで、同時録音でたっぷり2日間撮影した。それを済ませると、その1年は、市川さんを行く先々に追って、老いを知らぬ 87 歳の社会的な活動を撮影した。自宅での養女のミサオさんと2人だけの質素な食事風景も、いつものように寝室の窓辺で原稿を書く姿なども撮らせてもらった。

市川さんはもっと長生きすると思っていたので、撮影は折りにふれていつまでも続けるつもりだったが、思いがけなく翌年1月16日に心筋梗塞で倒れ、2月11日、日赤医療センターで死去されて、映画の最後の場面は市川さんの死を悼む親しい同志による会館での告別式になってしまった。映画は、上映時間2時間に及ぶ長編記録映画になり、東京での盛大な試写会(新聞には「拍手、すすり泣きの試写会」と書かれた)の後、全国各地で婦人たちの手で上映会が行なわれた。これこそ、りっぱな社会教育映画といえるだろう。婦人の政治教育と男女差別の撤廃 女性の目覚めや地位の向上は、市川さんの生涯をかけてのたたかいだった。

80年代の社会教育映画としては、スポーツと成人病予防シリーズもしばらく続く。『子育てのなかの基礎体力つくり』(80年)、『婦人とスポーツ』(81年)、『老年期をどう生きるか―心の健康―』(84年)、『骨の老化とその予防』(86年)。

いわゆる児童劇映画では、70 年代の『ちどりと子供たち』(73年)についで『生きものと教室の仲間たち』(80年)、また『ぼくは負けない』(85年)、『うれしいときにも涙がでる』(87年)、また『約束―アフリカ 水と緑―』(87年)のようなアニメーション映画もある。『福児と弓彦―海を渡ってきた牛飼い少年―』(90年)もアニメーション映画だ。

(左から北川英雄カメラマン、山屋恵司カメラマンと監督の村山正実)

なかでも息の長いシリーズとなったのは、前章でその発端について書いた発展途上国の母子保健と家族計画をテーマとした社会教育映画で、70年代のインドネシアでの3作に続いて、80年代になると、『カラモアンわが村―フイリピンの村人たち―』(80年)、『カティワラーフイリピンのはだしの医者―』(81年)、『菩提樹の下で―スリランカ・水と人々―』(82年)、『アメナ―バングラデシュの女たち―』(82年)、『カサ デ サルー―メキシコの村の女たち―』(84年)、『尾根と山峡の人びと―ネパールの村から―』(84年)、『民衆とともに―タイのある民間機関の運動―』(85年)、『コーランの聞こえる村から―マレーシアのある生活改善運動―』(87年)、『中国の村の医者』(87年)、『キリマンジャロに響く歌声』タンザニア(88年)。

南の国の民衆とくに女性を対象とする教育映画の旅は、アジア各国を巡って、中南米を経てついにアフリカに達した。この間、タイ保健省の母子保健の4部作と、家族計画を説くアニメーション映画なども作っている。『リナの夢』(88年)がそれである。これはタンザニアの伝統的な産婆の実話に感動した国井長次郎氏の原作である。

また、これとは別に、国際協力事業団(JICA)の企画で、『砂漠と水と命―マリ共和国地下水開発―』(84年)、『メラピ火山の麓の村で―インドネシアの砂防―』(86年)、『開発と環境一緑と水と大地そして人間―』タイ(88年)等がある。いずれも話題作となった。

発展途上国のための教育映画は、近ごろ年を追って多くなり、80年代の終わりから、ジョイセフの企画で、メキシコのアニメーション作家と協力しての中南米の青少年向けの性教育映画の製作も始まった。第1作『青い鳩』(89年)、第2作『ふたりの調べ』(90年)、第3作『新しい関係―サラとガスパー―』(92年)がそれである。性教育のアニメーション映画は、アジア各地とも合作でしばらく続きそうだ。

企業のいわゆる PR 映画も教育映画界にとっては大きな仕事の領域になっているが、その中からも社会教育映画や科学映画が生まれている。長いつきあいとなった中外製薬や雪印乳業提供の作品については既にふれたが、大成建設と桜映画社との映画のつきあいも長く続いている。

最初の作品は、69年にできた『C重油を送る』で、知り合いのきっかけは桜映画社の創立以来、監査役をしてくれていた三村起一氏の紹介で、三村氏は当時石油開発公団の総裁だった。以後、今日まで建設記録の仕事が多いが、なかには、『超高層ビルの雨仕舞い』(78年)、『響―ザ・シンフォニーホール―』(83年)、『木組の技一萬満寺本堂建立―』(87年)、『建設現場は今―ビルを創る人々ー』(90年)、『形と機能―PC 卵形消化槽―』(90年)のような受賞作品もある。企業の PR 映画は産業映画とも呼ばれているが、なかには企業の姿勢、企業イメージをひろめるためにすぐれた作品も社会に提供されている。桜映画社ではこれらの PR 映画も誠実に製作してきた。

90年代に入って社会教育映画の話題作は、『わが心の朝』(89年)『母たち』(90年)2作ともそれぞれに、女性の生き方をテーマにしたもので、『わが心の朝』は女性が社会に出て働きはじめようとすると出会う様々な障害を女性の側から描いている。桜映画社では久々の劇形式の社会教育映画で、男女雇用機会均等法が施行されたこともあって全国でよく利用されている。『母たち』は多年、南の国々にロケしたドキュメンタリー・シリーズを素材に日本の母たちを観客対象として、54分にまとめたもの。南の国々の母たちを訪ね歩く旅で、「みんなたくましいなあ」と各地の日本の母たちから感動したというアンケートが寄せられている。編集は『お姉さんといっしょ』以来 35年、桜映画作品の多くを手がけた沼崎梅子さんで、新作を2、3本つくるくらいの苦心をした。

『いのちに寄り添う日々―看護に生きる―』(90年)は、看護職を目指す若い人たちへの映画だが、今後増えるだろうといわれている在宅医療も取り上げて話題になっている。

『わが心の朝』も『いのちに寄り添う日々』も、企画した女性たちは『八十七歳の青春』の上映運動をした人たちだった。市川房枝さんの没後10年に縁のある、女性の地位の向上を願う作品が図らずもいくつか生まれている。

サンタレン国際農業映画祭

金賞

80年代の桜映画社の科学映画の特色は、70年代の『森林は生きている』や、『奄美の森の動物たち』のような自然の探究から、80年代に大きな問題になってきた地球環境の問題にストレートに進まずに、しばらくは微小な自然のしくみ、生命のしくみに取り組んでいる。まず、つぎのような作品が生まれた。

『生きている土』(84年)自然農法を多年実践してきた一農家の農業を、はじめた動機から、経過、結果を克明に描いている。その畑の自然に近い状態の生きている土の中には無数にいる昆虫や微生物の生態(働き)もミクロでとらえている。『森林は生きている』(71年)につながる映画である。

80年代も終わりになると、『暮らしの中のダニ』(88年)、『急性胃病変の臨床』(88年)が生まれる。これらは60年代の『血液一止血とそのしくみ―』や『生命のしくみ』、60年代の『腫瘍免疫』『癌免疫のしくみ』につながる仕事だが、80年代の終わりから90年代にかけて血液のしくみを本格的にミクロ撮影で追究する仕事へと発展していく。

『赤血球をつくる―エリスロポエチンを追って―』(89年)、『白血球―その増殖・活性化因子 G-CSF を求めて一』(91年)、生命のしくみをミクロ撮影で追求する力作がつぎつぎと生まれた。

1991年末には、『土の世界から』も完成した。土の中の植物の根と、昆虫、微生物の相互の関係をミクロ撮影で追ったカメラマン豊岡定夫君は、白血球を1年がかりで追求した後なので、「血液のしくみ(生命のしくみ)も、土の世界も、何と似ていることか」と驚いている。生きている自然の土が、殺虫剤や化学肥料に頼りすぎて土の世界の生態系が壊れると、作物も育たなくなる。これはもう地球環境の問題だ。地球環境の保全が大きな問題になってきたが、その前に生命のしくみや自然のしくみを追求する仕事をする機会を与えられたことはよかった。

科学映画の分野では、30年前に小さな生きものの自然のしくみの探究から始まって、一貫してその道を歩みつづけることができたのは幸せだった。

社会教育映画、文化映画、科学映画の3つの分野で、桜映画社の歩みは僅か 37年だが、変化して止まらなかったのは社会教育映画の部門だ。社会教育映画は、変わりゆく時代と人間の生きざまを映して問題を訴えてきた。伝統的な文化映画では、過去のすぐれた人たちが残した文化があるからそれを伝え、新しい文化の創造を願った。自然やいのちがあるから、それを解き明かそうと科学映画も作り続けた。これからの映画づくりの中でも、作り手の私たちは誠実に生き、すぐれた作品を作りつづけたい。

7 おわりに

「人生は人との出会い」といわれるが、私が戦前に文化映画の仕事に入ったのも偶然の人との出会いからだった。

昭和12年(1937)、向島のスラムにあった小さな託児所である日、私は芸術映画社の主宰者だった大村英之助氏に出会った。私はその2、3年前に郷里の長野県から職を求めて上京し、しがない仕事をしていたが、同じころ東京に居を移したタカクラ・テル(高倉輝)氏と親しくしていた。タカクラ氏は作家で、戦前長野県に長く住みつき、よく知られていた。そのタカクラ氏から「帝大(東大)セツルメントの分館だった由緒ある託児所が危ない。経営を見てやってくれないか」といわれて、当時住んでいた王子の下宿から日曜日毎にはるばる向島へ自転車で行っていた。託児所の名は「城東託児所」といい、本所にあった帝大セツルメントがその活動のひとつとして、隅田川を隔てた向島のスラムに小さな家を借りて託児所をはじめた名残りであった。「由緒ある」といわれたころのことは私は知らなかった。私が行ったときには帝大生の姿はなかった。あのころは、託児所はせめてもの良心的な社会活動と思われていた。たまたまその日曜日には、私は託児所の狭い茶の間で保母さんたちと世間話をしていた。大村氏は夫婦できて、「自分たちも託児所をつくりたい」という。そのための見学だった。そのあと、北区の飛鳥山近くに託児所向きの土地があるとかで、私も誘われて一緒に行った。大村夫妻は2人とも30 歳を出たばかりくらいで、私は25歳。お互いに若いのですぐ親しくなった。大村氏の父は満鉄の総裁だった大村卓一氏で、彼はその二男だった。後のことになるがその託児所は品川区の戸越にできて、芸術映画社ではここで名作『或る保姆の記録』(演出、水木荘也)を撮影している。

話は戻るがその日、飛鳥山の原っぱで別れ際に、大村氏は創立して2、3年の芸術映画社の話をし、「入社して働かないか」といってくれた。

城東託児所は託児所とはいいながら古い小さな住宅で、持主が売りに出ていた。その由緒ある託児所は消えようとしていた。経営の危機とはそれだった。私はタカクラ氏に連れられて御茶ノ水の文化学院に河崎なつ氏を訪ねた。文化学院の当時の木造の校舎は今はないと思うが、手前の校庭に小さな岬のように出た建物の2階に校長格の河崎さんの部屋があった。後に私は映画『素顔のイギリス』のロケーションで、ロンドンの場末の古い小学校を訪ねたことがあるが同じ造りだった。登校してくる子供たちを見下ろせるところに校長室はあった。

託児所の建物の売り値は当時の金で 200 円か 300円だったと思うが、後で河崎さんは匿名で出してくれた。

その後私はもう一度、河崎さんを訪ねた。郷里に少し視力の弱い妹がいて、産婆になって身を立てたいといってきたので、相談に行った。河崎さんは、文化学院の隣の浜田産婦人科病院に養成所があるから、そこなら紹介できるといわれ、学費ぐらいなら出してあげてもいいと、持ち前の少し吃るような言い方でいわれた。学費は辞退したが、保証人になって頂いた。河崎さんは小柄で素朴な人柄の女性だった。

城東託児所には以前から維持会員がいて、私の主な仕事は建物の問題を解決することと会費集めだった。これは自転車で廻った。例えば高田馬場に近い淀橋界隈には会員がまとまっていた。作家の中野重治、窪川(佐多)稲子、神近市子氏らがおり、会費は20銭だったと記憶している。中野夫妻も快く迎えて居室に上げてくれた。城東託児所には、その後間もなく長野県から元教師の西条億重君が上京してきて泊まり込むようになったので託児所は彼に任せて、私もそのころは託児所の近くに下宿を移していたので、向島からはるばる西銀座の数寄屋橋に近い菊正ビルにあった芸術映画社に通うようになった。私の青春の遍歴時代はこうして終わった。

芸術映画社で私を迎えてくれたのは企画部で、部長の染谷格氏は『テアトロ』という演劇雑誌の編集を会社でしていて、映画の企画は主に主宰者の大村氏がしていた。企画部の私の先輩、栗原有蔵君は新協劇団の脚本部員で、そんな関係から新協のまだ駈け出しの俳優だった宇野重吉君などもよく出入りしていた。私たちは菊正ビル裏の日陰の露地にあった飲み屋でよく飲んだ。

大村氏や私たちの部屋の隣室が製作部で、監督やカメラマンなどが14、5人いた。私が入ったときは、『社会の宝』(社会から疎外された場所で子供たちはどう生きているか)(演出、石本統吉)を完成させた後で、後に芸術映画社の代表作となった『雪国』(演出、同)の製作も進んでいた。芸術映画社については『日本教育映画発達史』にも、「作品の根底に太い基本線が流れている。それは働く人間の生活の現実であり生活感覚である。(中略)ソシアル・ドキュメントといった傾向は、いかんなく発揮されていた」と書かれている。

この時代は日本のドキュメンタリー映画のいわば黎明期で、イギリスの鉄道省で製作したドキュメンタリー映画の傑作が紹介され、ポール・ローサの「ドキュメンタリー論」がその後、翻訳されたりしている。時代は15年戦争の半ばだったが、芸術映画社が自由な会社だったことは私にとっては幸いだった。

そのころ文化映画の会社はどこも活気があった。他社でもとくに東宝映画文化映画部の記録映画の製作は華やかだった。なかでも亀井文夫の活躍が際立っていた。『戦ふ兵隊』や、『小林一茶』が記憶に残る。『小林一茶』は、一茶の俳句とともに信濃の風土と生活を描いた才気溢れる映画の叙事詩だった。その他、松竹文化映画部、理研映画、満鉄映画部などからも優れた文化映画が生まれている。理研の『或日の干潟』(演出、下村兼史)は『雪国』についで翌年、文部大臣賞をはじめ各種の優秀映画賞をさらった。また十字屋映画部には若き日の太田仁吉や鈴木禧代治らがいて、『蟬の一生』など理科教材映画を作った。私が芸術映画社に入った昭和12年は、ニュース映画とともに文化映画の映画館上映を義務づけた「映画法」が施行される前で小プロダクションも続々生まれ、『日本教育映画発達史』には「文化映画の黄金時代」と書かれている。

しかし、そうした自由な活気のあった時期は短く、3、4年で暗転する。やがて戦争の進行とともに「国家権力下にあえぐ映画界」と書かれることになる。政府は群小の文化映画、教育映画のプロダクションを、朝日映画社、理研映画、電通映画の3社に、言論統制がしやすいように、「統合」という名で強制的に合併させたので、上を下への騒ぎになった。3社の他に社団法人の日本映画社があった。私たちの芸術映画社はそのころは銀座から麹町に移っていたが『朝日ニュース』を製作していた朝日映画株式会社と合併し、三田の朝日映画の社屋へ引っ越した。

さて、芸術映画社での私の仕事だが、文化映画の企画という仕事は今でもそうだが半ば営業で、私は営業部長の稲村喜一氏と企画を求めて出歩くことが多かった。そうしている間も私は文章を書くことが得意だったのでシナリオを書いた。しかし栗原君のようにライターとして認められていないので、社内ではシナリオの仕事は出来なかった。そこで日本放送協会のシナリオ募集に『生活の中のラジオ』で2位に入選し、入社して3年目に文部省が初めて公募した映画のシナリオで私の『天竜川』が文化映画1位に入選して、賞金500円が結婚して間もない家庭に国債で送られてきた。その後、国語協会のシナリオ募集でも200円稼いだりして、どうやら会社でもシナリオライターとしても認められるようになった。しかし、そのころには私が企画し書いたシナリオはいずれも実現しない時世になって、文部省もシナリオだけで翌年には製作は中止してしまった。その後、市川房枝、山高(金子)しげり氏らと企画しシナリオを書いた母性保護映画『母を護れ』については既に書いた。そのあと愛知県三河の山間部に伝わる民俗芸能『花祭』も、撮影を予定した翌年の冬には祭そのものが中止になってしまった。この企画の打ち合わせには、柳田国男氏も出席され、『花祭』の大著のあった早川孝太郎氏に案内されて花祭を見にいったが、大学生たちを連れて見に来ていた折口信夫氏にも早川氏と宿に訪ねて会っている。企画を仲立ちに人と出会い、それが実現できなくても思いは残る。そこに自ずと道ができた。

芸術映画社時代に私がかかわって実現したのは『共同作業』や『空の少年兵』(ベストテン1位、文部大臣賞)その他、わずかだった。

戦争末期には私は家族を田舎に疎開させて、国際文化振興会委嘱の北海道の稲作と畑作を海外に紹介する2部作、『北海道の農業』のライター兼監督として北海道に滞在する方が多かった。稲作編は、南方の作物であった稲を品種改良して、日本でもとくに寒い北海道に稲作地帯を出現させた日本人の技術を海外に紹介するものだった。夏が短い北国で、生育期間を長くするためにまだ霜の降りる春早くに播種するので、毎夜苗代を筵で被覆し、日の出とともに筵をとるというような寒冷地の稲作を、稲と話が出来るといわれた篤農家を中心につぶさに記録した。畑作編は、デンマークなど北欧の酪農を定着させた北海道の酪農を少年たちに教える、十勝農学校を舞台に描いた。

この映画が完成したときは戦後になっていて、稲作編は問題なかったが、畑作編の方は生徒たちの服が当時は軍服と同じカーキ色で、鍬を銃のように肩にして隊列を組んで農場から引き揚げるところなど、悪名高い軍国主義教育と見られ占領軍に没収されてしまった。日本は占領下で海外宣伝も出来なくなったので、スポンサーも会社も誤解をとく努力をしなかった。

それからの戦後の日本の文化映画、教育映画がたどった道は、第一章でくわしく述べた。

荒廃した戦後の文化映画がようやく新しい教育映画の時代を迎えるころ、桜映画社も生まれたのだが、私が戦前の向島のスラムの小さな託児所である日偶然に大村英之助氏に出会わなかったら、地方に生まれて文化映画、教育映画の製作など知らなかった私は、全く別な人生を歩んだに違いない。

戦前に遡ったついでに、ここでさらに遡ってみると、過去の時代の流れの中で若い人たちが、文化映画のような特殊な仕事に出会い、情熱を傾けて生んだ夢をつぎの世代が受け継いできたことが分かる。例えばアニメーション映画など、このごろの流行のように思いがちだが、日本映画史をひもとくと、日本のアニメーション映画の創始は 1914年 大正3)の日活向島撮影所で、当時は線画喜劇と呼ばれた。以来、大正期、昭和初期、戦時中、戦後と、その命脈は絶えることなく続いている。(アメリカからミッキー・マウス、ポパイ、ディズニー・シリーズが入ったのは、昭和時代に入ってから間もなくのことであった。)

戦後もいち早く、『森の騒動』その他のアニメーション映画の佳作が生まれていることは既に書いた。他の文化映画も同様である。大きな時代の流れに揉まれながら、受け継がれてきた。

文化映画、教育映画のさまざまなジャンルに亘って最も大きな領域を占めているのは記録映画だが、記録映画はそのときどきの社会や人間の生きざまや、その心(願い)を描いてきた。しかし、記録しておくべき題材に出会いながら、逃がしたものも少なくない。いや、貴重な記録として残せたものは少ないというべきかも知れない。先の長い戦時中に、銃後にあって苦しい生活を強いられた日本の母たちの生きた姿と心を描いて世に問うはずだった『母を護れ』についてはたびたびふれたが、これも作っていたらと思う企画に、戦後の昭和20年代の後半の、国土総合開発の第1号となった北上川特定地域をテーマとして取り上げた『新しき東北』(仮題)がある。実現しなかった記録映画の一例として書いてみたい。私の三井芸術プロダクション時代の最後の企画だった。

その頃、三井芸術プロダクションは、朝日新聞社の上部と急に近づきになった。それは朝日新聞の社主の村山長挙氏と三井高孟君が叔父、甥の関係にあったことから仲をとりもつ人がいて、朝日の企画でアニメーション映画『かっぱ川太郎』(脚本、飯沢匡、原画・演出、清水崑)を作った。その後、私は三井芸術プロダクションの主な作品を、朝日の七階の小講堂で数人の幹部に観せた。論説主幹の笠信太郎氏は、科学映画の『ニホンザルの自然社会』のオスザルのボスぷりに「国会へ持っていって観せてやりたい」と声を立てて笑った。作品で信用を得た。そのころ朝日では国土総合開発のキャンペーンを紙上で始めていたので、具体的な現地報告になる記録映画も製作しようということになった。北上川特定地域の開発は国土総合開発の第1号とされ、岩手県の北上川に流れ込む6つの支流の奥にダム建設の予定があり、宮城県に出てからも3つの予定地があった。私は朝日の記者と農林省の若手の技官に案内されてシナリオ調査に岩手県へ行った。ダム建設の現場へも足を運び、農村も訪ね、県庁の役人たちとも話し合った。その結果出来たガリ版刷りのシナリオが1冊私の手もとに残っている。表紙に「企画 朝日新聞国土総合開発調査室、製作 三井芸術プロダクション」とある。全国の主な河川のダム建設を電源開発だけに終わらせずに、洪水防止と灌漑によって貧しい地元民の生活を豊かにしようというものだった。その元には、戦後の日本は軍隊も植民地もいないデンマークやスイスのような平和な小国として立とうという民主的な戦後思想があった。そのためにも資源のない日本の唯一の資源といってよい水資源の開発には賛成だった。笠さんを中心に各省の若手官僚が集まって朝日の会議室で研究会を開いていて、私も2、3回出席した。あのころは官庁の役人も理想を抱き意欲的だった。

シナリオは、石川啄木が農民の子の貧しさと、ゆうゆうと流れる北上川をうたった短歌から始まっている。その北上川は昔から長雨のたびに洪水をひき起こしてきた。たとえば近くアイオン台風では、死者5,700人、施設の被害 220 億円(当時の金で)に達した。北上川は岩手県から宮城県に入る長い峡谷で括れているので、その手前の村々は長雨のたびに水浸しになった。そのため桑は立木のように仕立てられ、農民は梯子で天辺に上がって桑摘みをしていた。反対に日照りの年には田植えどきに北上川全域に水争いが起き、昔は石合戦も始まったという。上流にダムが出来て雨期の水を貯えれば洪水を防ぐことにもなり、日照りの田植えどきに放水すれば灌漑もできる。それが閣議決定されたのは昭和27年で、おおむね 10年で住民の生活水準を飛躍的に向上させるといわれ、「これこそ植民地政策と武力を放棄した日本民族の生きる唯一の道である」と県庁の人たちは胸を張り、県民たちも明るい表情で望みを託していたのだが、私たちが訪れた着手して2年目には、早くも予算は半分に減らされ、県では一抹の不安を抱きはじめていた。

「いや、どうも困った。どうもおもしろくない」と、県の職員たちは気勢の上がらない様子で相談していた。私は、その場面を再現してシナリオの最後の大事な山場とし、そのあと貧しい農民たちの願いで結んだ。多目的ダムによって雨期の水を貯えることができれば、旱魃や洪水がなくなるだけでなく、未開拓の広い高原には見渡すかぎりの高原野菜が出現し、それを囲む山裾のりんご畑の白い花は波濤のように見えるだろう。山国の人たちは海に憧れを抱いている。

海だべがど、おら、おもたれば

やつぱり光る山だたぢやい

という岩手県が生んだ宮沢賢治の詩を借りて、農民の果たせぬ願いを最後のナレーションとした。

しかし、この企画は結局実現しなかった。その年をもって、私は三井を退き、後の桜映画社の創立に専念することになった。私としてはやむをえない選択だった。映画は監督を新たにきめて翌年撮影されるものと思っていたが、その後、映画の製作は立ち消えになってしまった。詳しいいきさつは知らないが、私が降りたためというよりは、その後、笠さんたちのグループも多目的ダムの前途に見切りをつけざるを得なくなったのではなかろうか。国策会社の電源開発会社は既にあった。やがて、全国の主要な河川に築かれた巨大なダムの電力は、送電線で山越え野越えて大都市の工業地帯に運ばれて、戦後の日本経済の復興と発展は60年代の高度成長に向かってまっしぐらに進んでいった。

今になると、全国の主要な河川に巨大なダムを造ったことが、自然環境破壊のもとになったといわれているが、当時の多目的ダムのキャンペーンは、水資源の開発を電源開発だけでなく、自然環境と地元民の生活とバランスの取れたものにしなければならないという主張で、あの映画が出来ていたら、東北地方の貧しい農民や良心的な人びとの願いを描いたユウトピア物語として発言し続けたであろう。

記録映画では私も時代の大きな流れに押し流されてしまった企画もいくつか数えることができるが、経済的な理由で製作費の出所がなくて立ち消えになった企画は数えきれない。

文化映画、教育映画の製作者の苦労は、企画を経済的に成り立たせることであった。娯楽映画(劇映画)のルーツは、社寺の芸能や祭の見せもので、民衆の支持があった。評判になれば「かわら版」にもなり、マスコミの話題にもなるが、文化映画や教育映画は、大衆を基盤にした商売としては成り立たない。喝采を博して大ヒットすることもない。日本は文化政策が貧困だといわれて久しい。戦前に、イギリスのドキュメンタリー運動が私たち文化映画を作る者の間に伝えられ大きな話題になったが、そのドキュメンタリー映画はイギリスの郵政省か鉄道省といったところで作られたものだった。その人たちが戦後カナダ政府の映画局に移り、その仕事も一時期話題になった。中国その他の国々でも教育映画、文化映画は国の映画製作所で作られている。それに対し、日本では戦前も戦後も民間の零細な企業の仕事である。官庁や大企業の広報映画の製作を引き受け、傍ら自主製作もしてきた。これは戦前も戦後も変わっていない。しかし、自主作品は経済的には相変わらずむずかしい。戦後10年、15年くらいの間に、小プロダクションが夢を抱いて製作した自主作品が、結局採算が取れずにどれほど、消えたことだろう。1年2年かけて直接製作費は回収できてもその間の間接経費が赤字になってしまい、結局立ち行かなくなった。映画のプロダクションは、会社とはいいながら映画作家の工房だと私は思っている。日本では教育映画を作っている会社に国の補助がないだけでなく、少しでも利益が出れば税金で持っていかれてしまう。昔の農民が凶作に備えた「備荒貯蓄」を教育映画もしたいのだが税務署は認めない。しかし、そんな経営も長い間やってきて慣れてみると、民間企業でよかったのかなと思うこともある。映画製作者として、スポンサーの官庁や大企業の責任者とも対等に話し合って、映画作家としての権威は失わなかった。経営の苦労も手伝って長年の間、活力を持続けてきた。工芸作家の工房などは、おそらく世界中皆そうだから、文化映画、教育映画の小さな民間企業という形態は、これからも日本では変わらないだろう。

長い映画製作の仕事を顧みると、とくに文化映画、教育映画の企画は、さまざまな人との出会いから生まれた。多くの場合、相手はそれを一生の仕事としている人たちであった。こちらは何も知らないので初めはしばしば恥ずかしい思いもしたが、謙虚に学んで映画を作る段になると、相手は余程の才人でないかぎり映画のイメージは浮かんでこないから、途中からこっちが先生になる。そしていい作品ができると、そのころはお互いに親しい知人になっている。そして2作、3作と続くようになる。いい仕事をするということが信頼関係のもとになる。これはどんな仕事でも同じだろう。こうして映画のつきあいが長く続いた知人の幾人かは、この文章でも折りにふれて書いてきたが、5作、10作、人によっては15作、20作それ以上続いた知人が、幾人もいる。

若いころに出会い、気が合って、文化映画、教育映画のような地味な仕事にも興味をもってくれて、私のような至らぬ人間に目をかけてくれた年長の知人たちを思い浮べると、不思議に大正デモクラシーといわれる時代に青春期を迎え逞しく生きてきた個性的な人が多かった。私などは10年、20年と下って、大正期に信州の田舎町で自由な少年期を過ごし、青春期になると戦争の時代に入ってしまい、勉強するいとまもなくひ弱なロマンチストで終わった。しかし教養豊かな年長の知人たちとも話はよく合って親しい知人として長くつきあってきた。

プロデューサーは出身によっても異なる。例えば長く現場の製作主任などをやってきた人は、企画の面では弱いがスタッフの面倒見がいいし、監督上がりは演出にはうるさいだろうし、営業出の人はその作品を売るのはうまいだろう。私は自分で企画した作品が多かったから、自分のイメージにこだわってシナリオやナレーションにはうるさかった。若い人に委せきれないところがあった。

映画の製作は孤独な作業ではなく共同の仕事である。企画から、脚本、監督(演出)、撮影、照明、出演者、編集、音楽、解説(語り)、それに演出、撮影には助手たちも加わる。現像所や録音所の厄介にもなる。文化映画、教育映画には、小説における文芸批評家のように、短編映画を愛し製作関係者を励ましてくれる批評家たちもいる。

「30年は1つの時代」といわれるが、大きな企業でも時代の流れとともに 30 年たつと変わるという意味であろう。

文化映画、教育映画の作品の流れをみると、10年毎に次第に変わり、30 年たつとやはり大きく変わっている。戦後の教育映画も数年間の混乱期を経て16ミリの教育映画市場を確立した1950年代から、30年たつと 16 ミリフィルムの販売は衰退しはじめ、テレビ、ビデオの時代になった。

多くの人はフィルム(映画)の時代は去って、映像はテレビやビデオの時代になったという。そういう仕事が多くなり、映画も利用面ではビデオが多くなったのは事実だが、人に感動を与える作品は、製作に日数もかけ、製作費もかけた映画であることは、さまざまな作品をあげて具体的にいくらでも語ることができる。そういう手間暇かけたすぐれた作品が結果的に多くの人に観られることになるだけでなく、人に与える感銘が何より大事である。私はい つもそれを人に説いてきた。氾濫する情報や宣伝はテレビやビデオに委せて、人間の心を豊かにするすぐれた映画を作りたい。

文化映画(科学映画も含めて)、教育映画は、記録映画、劇映画、アニメーション映画など、さまざまなジャンルを持っている。表現は自由だ。そういう楽しい境地に進みたい。文化映画、教育映画が本当によくなるのは――他の芸術・文化と肩を並べる豊かな表現を得て興味深い分野になるのは、まだまだこれからだと思う。その際、本のように座右に置いて観賞するのにはビデオも役立つ。

30年は、人の働き盛りの歳月でもある。30年たつと働き手も替わる。広い社会で奇しくも出会い、映画の企画を共にして親しくした知人たちも、とくに年上の知人たちの多くはこの世を去ってしまった。短いつきあいで、世話になりながら別れたままになっている人も少なくない。折りにふれて想い出す。私も一生懸命やってきたが、思えば多くの人の世話になった。そして報いることもできなかった。

このささやかな作品集は、その人たちの想い出に捧げたい。また、仕事を継いでくれる若い人たちにも。そんな思いも込めて書いた。